Copyright(C) Yoshiyuki Nagasaka, Konan University

[詳細] 長坂悦敬 「生産企画論」、学術図書出版社、(2001)8月、 A5版 271ページ

「世の中の変化はあまりにも激しく、情報は津波のように迫り・・・」そんな言葉がつい口にでてしまう。「収益率」と「売上」、「専門性」と「汎用性」、「地道な日々の積重ね」と「新しい未知なる領域への果敢な挑戦」など。冷静に考えれば明らかに二律背反の事象なのに、同時に達成できて当たり前であるかのように要求される。こんな時代に産業界で製造分野に携わる研究者、技術者としてどのような方向性をもつべきか、また、どんな素養を備えるべきか。そんな問いかけをしてみた時、いわゆる「モノづくり」にどっぷり身を浸している立場ではなく、ときには第三者の立場で考えてみることも必要である。また、いろいろな切り口から考えてみることも重要である。

このような動機から、工学と経営学、そしてIT(情報技術)をミックスした学際的な視点から「生産企画」というフレームを設定した。企業活動でモノづくりを行うかぎり、コストを意識し顧客の声に耳を傾けなければならない。競合も存在する。戦略的なモノづくりが必要である。提案型企業を構成する「提案型エンジニア」として多彩な素養を身につけていくことが望まれる。ビジネスの大きな枠組み(体系)を理解しマクロ的な方向付けを行うできる力とその枠組みの中で具体的なソリューションを導いてねばり強く実現することができる力の両方の力が大事になる。つまり、コンピテンシー(達成力)が今こそ必要である。企業は結果を求めるし、結果で評価する。しかし、エンジニアや組織にとってはプロセスが財産であり、結果を導くことができた過程こそに喜び、やりがいを感じることができるはずである。結果を出すためのプロセスを自ら考え、やりがいの源泉としたい。

[詳細]

長坂悦敬 "製造部門からのコンカレントエンジニアリング" 科学と工業第75巻,第3号(2001.6)、pp.31-37

長坂悦敬 "これからのモノ作りでどのようにパソコンを使いこなすべきか" 型技術、Vol.15,No.6 (2000.5)、pp.22-28

コンカレントエンジニアリングとは,製品およびそれにかかわる製造やサポートを含んだ工程に対し,統合された同時並列的に設計を行おうとするシステマティックなアプローチである.このアプローチは,品質,コスト,スケジュール,ユーザの要求を含む概念から廃棄にいたるまでの製品ライフサイクルのすべての要素を開発者に最初から考慮させるように意図されたものである.コンカレントエンジニアリングで原価企画は重要な位置づけをもつし,生産管理についてもより上流で検討されることになる.例えば,チーム設計,同時進行のエンジニアリング,機能-生産同時設計などという表現はコンカレントエンジニアリングを表しているといえる.コンカレント(Concurrent)には,並行する,共存する,共同する,協同する,同一点に集まると同時発生の,併発する,などという内容が含まれている.そして,このコンカレントの含む多くの意味は,そのままコンカレントエンジニアリングの基本的な考え方になっている.コンカレントエンジニアリングと類似の言葉にサイマルテーニアスエンジニアリング(Simultaneous Engineering)がある.時間の同時性に重きを置くか,空間の共有に重きを置くかが多少違っていたり,コンピュータの利用を前提にしていないかなど手法に多少の違いがあるとの指摘もあるが,両者の目標はほとんど同じであるといえる.

下流工程で処理されていた情報をできるだけ上流工程に上げて処理することが強く望まれる.つまり、設計から生産に至るまでの情報を共有化し,制約条件の均等配分化によって全体的なコストダウンをねらうことが可能となる.例えば,部品図を描いている最中に意匠,機能,強度などの設計要件の他にコスト,生産ラインの制約,治具コスト,アウトソーシングの可能性などを同時に検討し,より製造コストの安くなるような部品図を完成させることをねらう.これがコンカレントエンジニアリングである.一般的に指摘されている「製造コストの因子のうち70~80\%が開発設計段階で決まってしまう」という指摘を考えるとコンカレントエンジニアリングの意義は明確である.

下流工程で処理されていた情報をできるだけ上流工程に上げて処理することが強く望まれる.つまり、設計から生産に至るまでの情報を共有化し,制約条件の均等配分化によって全体的なコストダウンをねらうことが可能となる.例えば,部品図を描いている最中に意匠,機能,強度などの設計要件の他にコスト,生産ラインの制約,治具コスト,アウトソーシングの可能性などを同時に検討し,より製造コストの安くなるような部品図を完成させることをねらう.これがコンカレントエンジニアリングである.一般的に指摘されている「製造コストの因子のうち70~80\%が開発設計段階で決まってしまう」という指摘を考えるとコンカレントエンジニアリングの意義は明確である.

コンカレントエンジニアリングが定着すれば,設計段階で生産部門や購買部門などが設計を具現化させる手助けをし,下流工程の担当者が上流工程での決定の影響を評価し続けるというフィードバックループが実現される.この情報の流れによって設計や生産設計での変更が驚くほど減少したという例が報告されている.図に示すように,従来では開発期間がしばらく経過して下流工程に情報が流れ始め,そこでいろいろな意見が出されて設計変更が検討され,製品出荷後も変更が繰り返されていた.これに対し,コンカレントエンジニアリングでは開発初期段階でいろいろな視点で変更が加えられ,その時点で下流工程の意見も吸収されているため,その後はほととんど変更が起きない.結果としては,図に示すように開発期間を短くできるという大きな効果が期待できる.

コンカレントエンジニアリング実現のための方策

コンカレントエンジニアリングには(1)組織,(2)コミュニケーション基盤,(3)要求,(4)製品開発という四つのディメンジョンを考えなければならないといわれている.

(a)組織

コンカレントエンジニアリング実現のためには従来の組織とは異なる形態が必要である.つまり,従来のピラミッド型の階層型組織で上司の細かい指示で仕事を進めるというやり方ではうまくいかない.ラグビーの選手は,日頃の練習で理解した戦術に基づいて試合中は一人一人が自律的に行動する.試合中,監督は客席で静かに観戦しているだけである.これと同じように,コンカレントエンジニアリング実現のためには全体組織としての方針,戦略を各グループ,あるいは,個人個人がよく理解した上で,自律的にかつ並列的に仕事をすすめることが大切である.このためにはネットワーク型の組織が必要である.また,生産維持やQCD管理部門,設備保全などの人員をより上流の生産準備部門に配置し,設計工程と並列に作業しながら改善案の創出に結びつけられるように従来とは異なった人数バランスを考えなければならない.

(b)コミュニケーション基盤

コンカレントエンジニアリングの二番目の鍵となるのは,製品に関連する情報の有意義な伝達を可能にするコミュニケーション基盤である.コンカレントエンジニアリングでは統合された製品開発環境で複数のチームが作業し,情報を共有することが不可欠である.製品が複雑になるにつれて必要な情報の量と種類をコミュニケーション基盤がサポートしなければならない.たとえ大きな建物一カ所にすべてのチームが集まったとしても並列的に情報共有することはできない.ここで,何らかのツール,システムが必要になる.それが,電子メール,グループウェア,ネットワークといった情報インフラであり,PDMやデータベースによるデータの一元管理,さらには,固有技術蓄積のための知識ベースになる.

(c)要求

コンカレントエンジニアリングにおける要求の解釈は,設計上の要求や社内的な要求も含んだ顧客満足度に影響を及ぼす製品のあらゆる属性にまで拡大される.これらの要求をすべて十分に把握し,表現することがコンカレントエンジニアリングでは重要である.顧客の要求によって仕様を決定し,品質を測る.顧客の要求は常に製品を進化させ,具現化させる.通常,企業では製品の開発において,次の三つのうちどれかの戦略を採用している.

・新しいテクノロジの採用による他の製品との差別化を行う

・コスト削減によって既存製品より低価格で販売する

・ニッチ市場であり,売上金額は少ないが確実に利益が確保できる

どの戦略をとるにしても,各工程において要求を定量的に理解し,目標を定めることが重要である.

(d)製品開発

優れた設計がなされなければ最高の組織もコミュニケーションシステムも意味がない.優れた設計とは,製品に対する顧客のニーズを明確に表現したものであり,エンジニアリング上の要求と目標に基づいたものでなければならない.さらに,製品の機能モデルに従ったもので,設計工程が進むにつれて設計変更の回数が減り収斂していくことが必要である.また,十分に発達したテクノロジーを用いたものでなければならない.最新であるがまだ未熟であるテクノロジーを用いて問題が生じた場合は,そのテクノロジーに原因があるのではなく,設計に原因があるということになる.

さらに,製品モデルの一元管理と共有システムも重要である.チーム全員にすべての設計データと単純なパーツやユニットも含めたコンポーネントデータを利用できる環境が必要である.

そして,設計工程における手法と確認作業は文書として明確に提示されなければならない.さらに,マネージャーは常に改善目標を掲げ,プロセスモデリングやシミュレーションなどを用いて最適化に努めなければならない.

以上の四つのディメンジョンを包含し,コンカレントエンジニアリングを実現するプラットホームとして第2章で述べた仮想生産環境やバーチャルプロトタイプ(仮想試作品)の概念がある.

CAEは,設計や製造の前段階で対象の解析や予測をコンピュータで行うシステム,つまり,シミュレーションシステムを指すことが多い.ここで言うコンピュータシミュレーションとは対象とする生産物の幾何学モデル,生産加工に関わる物理,化学現象の数学モデル,さらには,品質仕様,納期,コストなどの経営的目標値を考慮し,最適解を計算で求めることを指す.したがって,CAEを支える理論として,非線形連続体(固体)力学,熱流体力学,原子・粒子系力学,量子力学,非線形動力学,計算機械工学,数値計算技法,幾何形状学などが必要である.構造体の強度評価や材料の加工・成形品質評価のために,とくに重要であるのは現象モデルであり,ミクロ現象とマクロ現象のどちらに焦点を当てるか,また,ミクロとマクロをつなぐメゾスコピックモデル(中間的なモデル)などをどのように設定するかなども重要になる.

具体的なCAEの手順は次のとおりである.すなわち,対象とする幾何学形状を入力,物理的境界条件(荷重,熱など)と物性値(その対象物の性質を示すもの,密度,比熱,ヤング率など)を設定する.さらに,FEM(有限要素法),FDM(有限差分法),BEM(境界要素法)などの数値解析方法を適用して,物理現象を数式として表現し(コンピュータで計算できる足し算,かけ算の形に換える)繰り返し計算を行う.結果はコンピュータグラフィックスでビジュアル化され評価される.幾何学形状の入力と諸条件の設定までを担うものがプリプロセッサ,数値解析方法を用いて現象を解析するものがソルバ,計算結果をビジュアルに表示するものがポストプロセッサと呼ばれるモジュールである.あるアンケート調査では,日本企業で保有されているCAEシステムとして汎用の構造解析システムがあがっている.生産プロセスに対しては専用CAEシステムが使われているが,未だ種類は多くない.3次元CADと同様にCAEシステムも進化しているので,目的に合わせて更新していくことが望まれる.

[詳細] Y.Nagasaka "Computer

Simulation and Information Management Systems for Material Processing" Proc.

of IPMM'99, July (1999),pp.85-90

<ケース> 産業機械メーカーでのコンカレントエンジニアリング

[詳細]

長坂悦敬、七野勇人、高橋知之,"歯車設計/製造におけるコンカレントエンジニアリングツールとしてのCAEシステム"

日本機械学会論文誌C編Vol.66,No.645(2000.5)pp.244-250

バーチャルプロトタイプ(仮想試作品)が産業機械メーカーでどのように生かされるかについて事例をあげて考えてみたい.例えば,組立工数が少なくなるように構造を変更したい場合,バーチャルプロトタイプを組み立てて干渉や作業性の悪さをチェックし,精度良く見積もった組立工数の定量値を根拠に大幅な設計変更への取り組みが行える.組立作業指示票の作成や需要予測に基づく生産計画や購買品の発注リストの作成など多くの関連した生産準備業務の取りかかることが可能で,かつ,その業務での問題点をすぐ設計工程にフィードバックできる.

溶接ロボットのオフラインティーチングシステムでは,コンピュータの画面上でロボットアームと対象構造物の干渉を見ながら作業条件を指示していく.従来,現場において大変な労力を必要としていた生産準備業務を設計段階から机上で始められること,作業性の検討から形状の改善要求を早めに出せる点などに経済効果が見込める.

溶接ロボットのオフラインティーチングシステムでは,コンピュータの画面上でロボットアームと対象構造物の干渉を見ながら作業条件を指示していく.従来,現場において大変な労力を必要としていた生産準備業務を設計段階から机上で始められること,作業性の検討から形状の改善要求を早めに出せる点などに経済効果が見込める.

機械加工では,いわゆるCAD/CAMシステムにより,工程設計からNCテープの作成が行われ,同時に治工具の設計が検討される.もちろん,既存の治工具が適用できるかどうか,既存設備でうまく量産できるかどうかどもチェックされ加工コストの点から数々の改善案を提案できる.

加工時の振動の問題や加工時間の予測から工程設計の最適化がはかれ,スムーズな量産開始が期待できる.一方,素材や熱処理品質については,製造コストのみならず内部欠陥や残留応力というような実体強度に関する品質をバーチャルプロトタイプで予測して機能・強度設計に反映させることも重要である.また,造りにくい形状である場合の予想されるデメリットを数値化して設計者に見せて一緒にその対策について議論が行える.また,金型製作への早めの展開も可能であり,アウトソーシングでの連携も可能になる.樹脂の射出成型プロセスではランナーゲート設計やサイクルタイム見積などを設計工程に反映できる.

ある専門家は,その専門領域については適格に判断できるが,関連する他の分野まで把握することができにくい.その場合,該当する他分野の専門家に相談するか,業務を委託することになる.前者の場合には,とかくその専門家同士の個人的な人間関係の良し悪しによって情報がうまく往来するかどうかが決まるという問題がある.また,後者の場合には依頼された事柄に対して専門的な判断を下すための詳細な前提条件が不明で周辺環境も理解できず必ずしも的確な解答が出せないことが多い.この問題に対して,複数の専門分野にまたがり様々な視点から同時検討が可能なバーチャルプロトタイプの意義は大きい.バーチャルプロトタイプは形状モデルだけではなく多くの属性情報も管理されていて,例えば,組立や溶接などのプロセスモデルの中で仮想的に生産してみたり,予測品質をチェックすることができる意義は大きい.

例えば,ある機械部品としての歯車設計を考えると次のようなプロセスフローになっていることが多い.設計者は,まず,要求仕様から歯車の諸元を決めていき図面化する.さらに噛み合い時の応力分布を見積り,必要な歯車の強度分布を求める.要求硬度の指示(表面硬度,表面近傍硬度)と鋼材の種類,熱処理工程記号を図面に記入.生産技術部門に図面が渡され,材質及び熱処理工程について検討が行われる.試作が実施され,実測の硬さ分布が予め設計部門で望まれている要求強度分布に耐え得るかどうかがチェックされる.強度不足の場合は,熱処理プロセスか材質が変更される.さらに試作が行われ,再度,強度がチェックされる.熱処理工程や材質の変更(製造側での対策)で十分な強度が得られない場合には,歯車の諸元にもどって設計をやり直す.

これに対して,CAEを用いれば,熱処理品質を設計段階で予測し,事前に製造条件を反映することが可能である.このようなCAEの導入によって製造要因を設計段階で考慮した歯車設計を実現できる業務の仕組みをつくることが可能になる.研究開発に携わったGRANTASの例を以下に示す。

金属組織、硬度、残留応力分布、歪みの予測 & 噛み合い時の応力分布

<ケース>マグネシウム合金の成型シミュレーション例(JS-CAST)

実用的なレベルでCAEを活用しようとすると大規模なシステム開発が必要であり,一般的には市販パッケージソフトウエアが用いられる.

CAEの導入にあたり,使う目的を明確にすることが必要である.その上で,経済効果を定量的に見積ることも重要である(不良率低減,品質クレーム削減,材料歩留の向上,成約率向上など).一般企業では,経済効果がはっきりしない状態で高価なCAEシステムを購入することは難しく,ましてや自社で開発する余裕はない.システムの要件として,(1)低コストであること,(2)実用上必要な予測精度が得られること,(3)ユーザーフレンドリーであることがあげられる.また,(4)疑問点がでたときに随時サポートしてもらえる体制や(5)現場の要望を取り入れてバージョンアップできる体制も必要である.さらに,(6)解析方法の理論が開示されていて,(7)特定のハードウエアに依存していることがないものを選択したい.(8)図形データの入力はもっとも手間のかかる部分であり,CADデータの利用は必須である.

一般に,CAEシステムでは,解析に必要な3次元形状モデルを取り込むか作成して要素分割モデルを作成するプリ・プロセッサ,プリ・プロセッサで作成したデータを元に流れ,伝熱,凝固計算を行うメイン・プロセッサ(ソルバ),メイン・プロセッサ(ソルバ)で解析した結果をグラフィック画面にて表示し結果の検討を支援するポスト・プロセッサ,計算条件や物性値データを登録,更新するメンテナンスモジュールなどから構成される.現在ではほとんどの市販ソフトがパソコンで稼働する.研究開発に携わったSOLDIA/JS-CASTの例を以下に示す。

[詳細] I.Ohanaka,

Y.Nagasaka and T.Murakami, "A Computer Simulation System of Casting

Processes for Concurrent Engineering Approach" Proc. of MCS3, (1996),

pp.46-51.

[詳細]

長坂悦敬 "IT適用による製造間接部門のコスト低減活動" 管理会計学会誌、第5巻、第2号(1997)、pp.63-81

Y.Nagasaka、Chapter15. "Cost Reduction Approach to Manufacturing Administrative Departments in a Japanese industry machinery manufacturer" ,21 pages. Editor Y.Monden, "Japanese Cost Management" Imperial College Press. (2000)4月、A5版 490ページ

最先端のITの導入と同時に業務を抜本的に見直し,コスト削減のために継続的に改革を続けることが企業の発展のために不可欠となっている.この改革をBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)と呼ぶ.生産管理システムはERPに包含され,サプライチェーンマネジメントを実現するために進化しているし,仮想生産環境の実現はコンカレントエンジニアリングを実現する具体的な手段になっている.これらはBPRの具体例であるといえる.

M.HammerとJ.Champyの著書「Reengineering The Corporation」が話題となった後,日本でもBPRを検討する多くの企業が現れた.M.Hammerらの提唱するドラスティックな改革は大きな効果が期待できる反面,リスクも大きくボトムアップで行われてきた日本的な業務改革のプロシージャには受け入れられにくいという問題点が指摘され,日本企業に適合したBPRも検討されてきた.また,ABC/ABMというアプローチについても研究がさかんに行われている.

一方,日本の製造業では,厳しい経営状態の中で,とくに間接部門の生産性向上が重要課題の一つになっている.従来から,生産工場の現場では,製造直接費を下げるために産業ロボットや自動機械がラインに並べられ,合理化が積極的に進められてきた.しかし,製造間接費の内訳でそのウエイトが高い生産準備業務などにおいては十分な改善が実施されてきたとは言い難い.これに対して,進歩著しい最近のIT(情報技術)を適用すれば,間接部門のコスト低減が実現できる可能性は大きい.以上のような背景から,ここではBPRそのものを適用するのではなく,それを狭義にとらえた「ITによる間接部門のコスト削減」を実現することを目標に,その方法論について考える.

一般の製造業では,「製品を生産し世の中に送り出すことが第1の目標であり,それによって企業が成り立っている」というパラダイムが存在する.「モノづくり」にこだわり,従来から何年もの間ノウハウの蓄積や改善活動を続けてきた結果として現在の業務プロセスが存在しているという意識は根強い.それを全く否定して,抜本的に改革された全く別のプロセス案が考え出せるかどうか.考え出せたとしてもその有効性をどのように証明し,誰がどの立場で具体的に実行するのか.また,日本企業での雇用に関する規約,慣例を十分に考慮する必要がある.BPRの実践では,パラダイムや企業文化などのいくつもの壁にぶちあたる.とくに,ここで対象とする間接部門の生産準備業務の場合には,考え出された改革案が生産技術の成熟度を現実的に反映したものでないかぎり意味がない.

日本企業でのリエンジニアリング成功の条件として次の四つの項目があげられている.①経営トップの不退転で強力なリーダーシップ,②顧客満足向上に基づく明快な経営ビジョンの提示,③中間管理職の説得,再教育など適切な「余剰人員対策」,④オープン,ネットワーク系を中心とした情報技術の有効活用.仕事の流れが抜本的に見直された結果,余剰となったホワイトカラーの受け皿がなければ,BPRの実現は難しい.また,ミドル(中間管理職)の日本企業における権限,実質的な責任範囲が,日本企業と米国企業では異なる点も注意されなければならない.事実,日本企業ではミドルの個人的な才覚で,仕事の流れがスムーズになったり,逆に情報の流れを遮断してしまうことが多い.ミドルがBPRの必要性を認識することが是非とも必要である.すなわち,Hammerらの定義をそのまま用いて,BPRを日本企業の生産企画業務へ適用し成功することは容易ではない.

BPRでの「プロセスに注目すること」という考え方を応用しながら「情報技術による間接部門のコスト低減活動」を実施することが重要である.しかし,企業の既存の問題に単に情報技術を適用しただけでは,旧来の考え方や行動パターンをそのまま継承することになり無意味である.情報技術の適用によって解決策を発見するためには演繹的な発想が必要である.その点では,BPRでいわれる「根本的な改革」が必要である.従来のプロセスの問題を認識し,それに対する解決策を見つけ評価するという帰納的な思考だけでは,有効な解決策が見いだせない.ここでは,演繹的なアプローチを明確に示すために,「近年急速に変化,進歩している情報技術を適用すれば業務プロセスが刷新できるはずである」という基本指針を設定することを推奨したい.そして,M.Hammerらのトップダウン型,劇的なBPRの進め方に対して,目標は同じように大きくとらえるものの,ミドルアップ型,漸進的な進め方を考えたい.ただし,その背景には経営トップの理解とリーダーシップが必要であることはいうまでもない.

BPR実施方法

上述した定義と基本方針に沿った「ITによるコスト低減活動」の具体的な進め方は以下のとおりである.

・ITによるコスト低減活動の責任者

活動は,事業責任者の指示からスタートするべきである.この点はM. Hammerらが指摘しているとおりであり,その改革を実施できる権限をもったリーダーとして経営トップのうち最低一人が必要である.

・プロジェクトチーム制

実際の企画,実行は中間管理職(いわゆるミドル)によるプロジェクトチームで行い,ミドルが自らの問題としてこの活動を行う.形態的にはトップダウン型であるものの,実質的には活動の途中で経営トップのコンセンサスを得ながら成果をあげていくというミドルアップ型の活動を実施するべきである.これは,BPRをあくまでトップダウンのアプローチによって実行すべきであり,変革に対する恐れを抱いているミドルを中心に実行するべきではないとするM. Hammerらの考えとは異なる.

企業の発展を望むための活動であるならば,トップが組織のメンバーの可能性を信頼することが不可欠であり,将来の変革をも継続させるミドルの支持を得ることが成功の必要条件であるという考えは大切である.例えば,経営トップからの指示により各専門部門および本社管理部門,情報システム部門,研究所からスタッフを集めプロジェクトチームを構成する.つまり,職能横断的なチームに情報技術部門のスタッフを組み合わせたチームが必要である.

・ITによるコスト低減活動の目標設定

活動の目標は,人員削減ではなくコスト低減であることを明確にすることが重要である.劇的に改革するという将来プランを構築した後,実行にあたっては中期目標を定め,漸進的に実現していくという方法がよい.M. Hammerらは,小さな前進を積み重ねる文化が強化されることは悪であり,それは勇気のない会社をつくり上げてしまうことに結びつくと指摘している.しかし,ここでは日本的企業経営へ適応性を考え,あくまでプロジェクトの最終目標を劇的な改革に置くものの,漸進的に成果をあげていくという進め方が大事であることを強調したい.また,プロジェクトチームの達成目標とスケジュールを検討,確認し,経営トップの理解を得ることが重要である.

・業務分析

「プロセスに注目する」ことを念頭に,三つの着眼点を用意し,帰納的および演繹的に各生産準備業務のフローを徹底的に分析する.業務フローの記述には,従来のデータフローダイアグラム(DFD)や最近ではCALSに準拠したIDEF0などがよく用いられる[14]. IDEFは米空軍が1977年にスタートとした研究開発プロジェクトICAMの中で開発されたもので,機能分析,データフロー記述,ER図記述,ワークフロー分析などの,業務分析から始めて情報システムを構築するための各種ツールセットの総称である.IDEF0は,その中で業務システムにおける決定・動作・活動のプロセスをトップダウンで,階層的に詳細化し,図式表示するものある.ここでは,各組織でどの業務を担当しているかではなく,その生産のためにどのようなプロセスが行われているかを図のような業務フローチャートとして詳細に記述する.このとき,書式はとくに問わないものの,平均作業時間,停留時間,その各プロセスでのアウトプット(帳票やコンピュータ入力されるデータ)についてとにかくありのまま列挙することが重要である.

業務フローチャートの記入例

業務フローを書き出した後には,改革案の導出を行うための分析が必要である.ABCのマネジメントとしての活用を総称したABM(Activity Based Management)がBPRの具現化方法として注目されている.そこでは,(1)ビジネスプロセス分析,(2)プロセス・アクティビティの定義,(3)プロセス・アクティビティ別原価集計,(4)プロセス価値分析,(5)改善案の作成という五つのステップで改革案の捻出が行われる.このアクティビティ分析では,アクティビティを細分化したプロセスのレベルで業務フローを記述した後,プロセスを処理時間ばかりでなくコストとして定量的に把握する.つまり,各プロセスについて付加価値を生むものかどうかを検討し,その価値(V)は,機能(F)/コスト(C)の算式で表され,コスト低減余地(C-F)を計算し比較することができる.アクティビティの分類は,例えば,2区分(付加価値活動と非付加価値活動)または3区分(コア,支援,付随アクティビティ)などに分けられ吟味される.一般的なアクティビティの割合は,コア30%,支援35%,付随35%であるといわれている.

ABMでは,実際の業務に適用する場合に価値Vの定量値をどのような基準で算出するかが問題となる.また,実際の間接業務でアクティビティ分析を行うには,アクティビティごとの工数に関するデータを収集する仕組みが必要である.価値分析は目的ではなく,業務改革案を考え出すための手段であることに注意しなければならない.また,このような帰納的なアプローチ以外に,演繹的に改革案を考える切り口も必要である.

ここで例示する業務フローの分析方法は次のとおりである.すなわち,図に示すような着眼点(a),(b),(c)を用意し,業務フローチャートを書き換えていく.ここで,着眼点(a),(b)は,帰納的な分析方法であり,(c)は演繹的な分析方法である.

業務フロー分析方法

(a)メインプロセスとサブプロセスの区分

(a)メインプロセスとサブプロセスの区分

①必要不可欠であるメインプロセス,②メインプロセスに付帯したプロセス(付帯サブプロセス),③第三者への説明,報告のためのプロセス(説明サブプロセス)の三つに分けた後,サブプロセスの省略やコンピュータ化を検討する.図の着眼点(a)に,この切り口による分析の結果を模式的に示す.この例では,プロセス2と3がプロセス1の付帯サブプロセスであり,プロセス5がプロセス4の説明サブプロセスであることを示している.このようなプロセスの区分については,複数のスタッフの視点で付加価値を生む業務であるか否かの分析的検討を行い決定する.

(b)重複プロセスの摘出

プロセス別に分析し,客観的に見て形態は異なっても内容が重複しているプロセスを摘出する.とくに,担当部門内では唯一のプロセスであると思っていても,他の部門まで横断的にみれば,形態は若干異なるものの内容の同じプロセスがないかどうかについて注目する.図の着眼点(b)の例では,プロセス2とプロセス4,プロセス1とプロセス5が重複していることを模式的に示したものである.

(c)新プロセスの組み込み

図の着眼点(c)で示すように,新しいプロセス(とくに情報技術を駆使したプロセスを創成し(図着眼点(c)ではプロセスA),組み込むことで他の複数のプロセス(図着眼点(c)ではプロセス3,プロセス4)を省略する,あるいは大幅に改善することを狙う.

[詳細]長坂悦敬 分担執筆 第3部ABC/ABMによる企業プロセスの革新・改善「第14章ITによる製造間接部門の生産性向上とナレッジマネジメント」、pp.195-211

門田安弘、浜田和樹、李健泳 編「組織構造のデザインと業績管理」中央経済社,(2001)4月

[詳細] 長坂悦敬、木佐貫新 "活動モデルと背景情報を考慮した生産準備業務支援情報システムの開発" 経営情報学会誌Vol.9,No.1(2000.6)、pp.35-55

知識は,ノウハウなど,五感を通じて獲得された個人的な身体知・経験知であり,言葉や数値で表現しにくい「暗黙知」と教科書やマニュアルに載っている客観的・明示的な「形式知」に分けて整理される.形式知は,言語化・数値化・図表化されているので情報技術で扱うことができる.ここで,従来の効率化を追求した業務フローに対して考慮されるべき点として,既存の形式知の共有・活用と同時に個々の社員の暗黙知を形式知に変換して組織知にすることが挙げられる.知識は人に教えても無くならないし,かえって他の人の知識と異種交配して増殖する性質を持っている.そういう意味でも,同じ組織の中では自分の持っている暗黙知,とくに自分の体験から得られたノウハウを積極的に公開して共有できる仕組みをつくることが重要である.

製造間接部門などホワイトカラーの生産性を評価する際も,従来の工数だけでなくアウトプットの付加価値をどのように計測するかが問題となる.これは,非財務的尺度と財務的尺度の両者を考慮した「総合的マネジメント」の必要性が強調される根拠のひとつでもある.ホワイトカラーの活動での生産性とは一体どのようなものなのであろうか.吉田によれば二つの見方がある.第一に,生産性は業務遂行の成果/投入資源によって計算される.その場合,投入資源一定の場合は成果の大小が,あるいは,成果が一定の場合は投入資源の大小が,生産性の値となる.ただし,成果の測定は困難な場合が多く,その結果として,生産性の測定には投入資源量が利用されることが多かった.第二に,生産性は「業務遂行の成果/最高水準成果」という式によっても導き出せる.最高水準を規定するための手法がベンチマーキングであるが,ここで「成果として産み出されるモノ」とはいったい何かということを明確にしなければならない.

実務での総合的マネジメント実現のためにバランスト・スコアカードやTPマネジメントが開発され,適用されつつある.個別目標が細かく設定され,総合目標に対する寄与率も数値で示される.業務目標や革新的目標と呼ばれる目標の中にも非財務的目標と財務的目標がバランスよく含まれていることが望まれる.これらはアウトプットの付加価値計測に有効である.さらに一歩進めて,目標を達成するために行われたプロセスに内在する暗黙知を掘り起こし,資産として共有・再利用できるツールも必要である.

ナレッジマネジメントのタイプを,野中,紺野は以下のように大きく四つに分けて整理している.これら四つのタイプはそれぞれ独立したものとしても組み合わせたものとしても展開できる.とくにベストプラクティス型はナレッジマネジメントの典型で基本的には持てる知識資産を形式知として集約し再利用しながらスパイラルアップしようとするものである.

(1)ベストプラクティス共有型

[要点] 過去の問題解決法の共有 ,業務の重複排除,ベストノウハウ複製による時間,コスト短縮,削減

[実現の課題] 共有への意識改革,継続性

(2)専門知ネット型

[要点] 社員,専門家の知識のディレクトリー化 ,適材・適所・適時に結合

[実現の課題] ネットワーク上での対話の仕組みと組織文化,個々人のイニシアティブ

(3)知的資本型

[要点] 知識資産を把握 ,活用・展開するための分類の組織的方法,ポートフォリオ,フレームワーク

[実現の課題] 静的なストックとしてでなく,動的なプロセスとして知識資産の活用ができるか

(4)顧客知共有型

[要点] 顧客との知識共有,知識提供の場づくり

[実現の課題] 顧客にとっての価値は何か,顧客との継続的進化の仕組み

つまり,以下のようなステップを進めながら,ベストプラクティスの知識を使うことによる新たな知識創造を狙う.

製造業の間接業務をモデル化し各プロセスに関わる根拠や背景に関わる情報とリンクして,業務担当者の判断根拠が負荷の少ないオペレーションで蓄積されるような情報管理システムを開発することが必要となる.ここで,製品情報などの基本的なデータは一元的に集中管理されるべきであるものの,情報検索の手順や意思決定のプロセス,諸問題の診断などの知識ベースについては,担当者個人,または,少人数グループの情報として蓄積・分散管理されるべきである.個人の固有技術をデジタル情報として蓄積,継承することを支援し,まず担当者にとって意義あるツールを提供できることが重要であろう.担当者が個々に蓄積した情報の中から意義あるものについてはデータベースに適宜選別して登録し,共有できるようにしたい.目標は,“ヒラメキ”の場を構築し,意思決定のスピード向上,組織の競争力強化が実現できることである.

工場は「設計図」というシナリオに基づいて生産要素を生産物に変換する機能をもつ.仮想生産環境では,その「変換作業」が仮想実現される.生産企画では「変換作業」に含まれる多くの項目の最適解を同時に見つけなければならない.このためにさまざまなモデルが用いられるが,それらは活動モデル(activity model)と対象物モデル(object model)の二つに分けて考えることができる.対象物モデルには製品モデルや物理現象モデルなどが含まれる.製品モデルはCADで作成された形状モデルと属性情報というようなデータモデルで管理されることが多い.また,物理現象モデルにはプロセスシミュレーションモデルや機能評価モデルなどが含まれ,生産の最適化をはかるために重要な役割を果たす.生産計画を立案するためのスケジューリングシステムや射出成形におけるCAE(Computer Aided Engineering)システムなどはこの範疇に入る.活動モデルは設計や生産企画業務全体のモデルであり,作業手順や担当者,交渉,環境,意思決定背景など様々な要素を含む.一般に自然法則のみには制約されず,動的なプロセス記述も可能で検証の根拠がないというような特徴をもつ.

<ケース>効率化と知的資産管理両立のための生産準備業務支援情報システム

(a)生産準備業務支援情報システムの要件

一般に,製造間接業務(原価計算,金型や治工具の設計,購買品の手配,工程設計,生産計画など)は固有技術に依存するところが多く,同一企業内であっても意思決定のために必要な背景情報は担当者ごとに異なっているという問題がある.つまり,コスト低減のための効率化とともに情報の共有や伝承に対する具体的な取り組みを行う必要がある.そこで,製造間接業務をモデル化して編集,登録しながら,意思決定の背景にある多様な情報のデータベースと関連づける方法論について検討した.

(b)活動モデルと背景情報

・業務モデルについての考え方

一般の製造間接業務に関わるモデルのひとつとして活動モデル(activity model)がある.活動モデルは設計や生産準備活動全体のモデルであり,作業手順や担当者,交渉,環境,意思決定背景など様々な要素を含む.一般に,自然法則のみには制約されず,動的なプロセス記述も可能で,検証の根拠がないというような特徴をもつ.B. Mozerら(1997年)は,活動モデルを作業(task),製品(product),資源(resources),人(people)の四つの要素で構成し,距離関数を適用,進化させていく方法論について提案している.また,H. Suzukiら(1996年)は活動モデルと連携して背景情報を利用するためのフレームワークを行っている.

一方,ビジネスプロセスをアクティビティの連結として表現することにより,客観性と再現性のあるビジネスプロセスとの改善手法を創り出そうという試みも行われている(飯島淳一,1999年).とくに反復的プロセスのスピードアップを図るためにワークフロー管理システムが適用され,一定の効果をあげていることはよく知られている.申請処理や稟議処理,報告書の回覧などは単純なフローの制御で間に合う管理型ワークフローの典型的な事例といえる.この場合に稟議書が書かれた理由や稟議書の内部にある数値の根拠,背景にあるデータ群などには注意が払われない.つまり,稟議書を作成するという業務は管理されず,その稟議書が起案された後,どの部署でどういう指摘を受け,どこまでチェックが進んでいるかという進捗管理に重きが置かれる.

また,環境変化に柔軟に適用できる情報システムの構築を目指して,ビジネス・オブジェクトが開発され,財務会計,在庫管理,受発注管理などの基幹業務を対象に適用が広がっている(J. Martin and J. J. Odell,1998年).UMLでモデルを記述すればアプリケーションの実装まで支援してくれるツールも普及しつつある.例えば,支援ツールのひとつであるBOMAでは,ビジネス・オブジェクトにprocess,purpose,entity,communityという四つの要素を含み,具体的な業務アプリケーションを構築するための部品として500種類以上のクラスファイルを用意している.ただし,製造間接業務で必要な対象物モデルとの関連付けについてはほとんど考慮されていない.また,すべてのビジネス・オブジェクトは予め用意されていなければならないし,エンドユーザのレベルでダイナミックに編集できるものではない.

知的資産管理}のためには,(1)知識発見の支援,(2)コミュニティやプロジェクト活動での知識共有の支援,(3)プロセス管理の中での知識共有,再利用の支援に寄与できるツールが必要であるといわれている(幡鎌博他,1998年).これらを考慮したモデルが必要である.

(c)活動モデル

ここでは,製造間接業務を表現できる活動モデルについてオブジェクト指向の考え方に基づき以下のように検討した.すなわち,業務とは,連鎖するいくつかの作業を通じて,何らかの意思決定を行い(寸法値を決める,項目を選択する,自然言語で指示を記入する,など),その結果を図面(形状または注記)あるいは帳票(数値,テキスト,図など)としてアウトプットするものであると考える.意思決定とは何か(値)を決めることであり,その行為は通常何らかの根拠に基づいて行われる.一定のアルゴリズムに基づいて値が決まる場合はそのアルゴリズムをプロシージャに記述しておけば誰でも同じ答えが得られる.しかし,実際の業務では,一定のアルゴリズムに従い自動化処理できるものは少なく,過去の類似部品での経験,文献情報,標準書,ヒアリング情報などをもとにして担当者が値を決定していることが多い.

一方で,各意思決定の背景になっている何らかの情報が存在することも事実であり,それはその決定された値に対する背景情報の一部であると定義できる.いわゆる「勘で決める」という表現がある.しかし,その「勘で決めた値」でさえ,実は根拠を定量的には説明できないものの,その設計者には何らかのよりどころがあって決定した値であると考えられる.したがって,ある設計者がある時期に何ら陽的な情報に頼らず値を決定したという事実もその決定値に対する背景情報として重要である.

従来から設計意図(Design Rationale)\index{せつけいいと@設計意図(Design Rationale)}の利用に関して,いくつかの研究が行われており,例えば,H. Suzukiら(1996年)が設計意図の概念をさらに広げた設計背景情報DBI(Design Background Information)についての研究成果を発表し,一般的な部品設計にも応用され始めている.しかし,製造間接業務についてそれらの考え方を適用した例はあまり見あたらない.

製造間接業務の特徴を十分考えて活動モデルを設計しなければならない.例えば,金型設計作業は,ある類似製品のグループ,あるいは,材質ごと,成形プロセスごとに異った形態をもつ.また,金型設計を初期検討,成型品基本設計,金型構造設計,部品図設計という区分に分けて考えることができ,各区分でさらに詳細な設計項目が存在する.例えば,ランナー・ゲート設計では,位置の決定,タイプの選択,寸法の決定などという詳細作業が含まれる.典型的なオブジェクト指向の基礎概念を参照すると(宇田川佳久,1994年),これらの設計作業はいわゆるスーパークラスとサブクラスというオブジェクトの汎化関係として整理できることがわかる.

つまり,あるパターン化された作業連鎖をツリー構造としてモデル化し,クラスライブラリー化することが可能である.いわば,クラスの属性が「決定したい項目」であり,属性値を決定するメソッドとしていくつかの「背景情報」を定義することができる.ただし,背景情報には,メソッドとして機能するものとしないものがある.メソッドとして機能するものとは,プロシージャーが埋め込まれ実行できるものとか,データテーブルを検索して適切な値を決めるなど処理手順が定式化されたものを指す.一方,背景情報には,過去の類似部品の図面や参考文献など,単に参照するだけのものがあり,それらを見て最終的には担当者自身が判断して属性値を手入力することになる.ある値を決定する場合に唯一ひとつのメソッドしか存在しないことはまれであり,複数の選択肢を用意し担当者が選べるようにすることが重要である.

以上より,ここでは最終的に,製造間接業務への適合性,実装の容易性,メンテナンス性を考慮し,階層型の作業項目(Task)と各作業項目において決定すべき項目(形状,作業条件,仕様など)(Design item),さらに各決定すべき項目と関係付けられた背景情報(標準,計算式,文献,過去の類似部品図面など)(DBI,Design background information)という三つの要素を組み合わせた活動モデルを使用する(長坂悦敬,2000年).Task,Design item,DBIという三つの要素は,随時,自由に登録,変更が可能で,相互関係をダイナミックに構築したり,修正したりできなければならない.

作業項目(Task)はツリー構造で整理され登録される.親になる作業では子になる複数の作業に共通した決定項目(Design item)が存在する.また,ある親項目に所属するものの親項目で共通した決定項目が存在しない場合もある.しかし,親の作業項目から階層を下げた子の作業項目,または,孫の作業項目のどこかには何らかの決定すべき項目が現れる.その決定すべき項目に値を入力していけば全体の作業が終了するはずである.決定された値はデータベースに格納され,結果として見積書などの帳票,図面,数値表などに形にまとめ上げられる.

決定すべき項目(Design item)に内在するデータとして大項目,中項目,小項目にあたる複数のキーワードとメモ(テキストデータ)が格納されることになる.一方で,社内の技術標準,図面,グラフ,文献など多くのデータが保存されているデータベースが存在し,やはり,キーワードによる管理インデックスが存在する.また,各データの内部にはテキストデータが存在するものもある.したがって,各作業項目(Design item)に登録されているキーワードおよびメモを頼りに関連するデータをデータベースより検索しそのデータ名称を抽出することが可能である.ここで,キーワードのマッチングのみならず概念情報マイニングのエンジンを利用することもでき,関連度の高いものからその作業項目(Design item)の背景情報の候補とすることができる.

関連度についてはキーワードが一致すること以外に関連語が含まれていることを判断して定量的に表すことができる.現時点では,図面に内在するデータ(形状に関する情報)や画像そのものの中身の情報など視覚的に技術者に参照されるものについてはそれらのデータに付随したキーワードやメモにより関連度を算出するしかないが,今後とくに図面データの関連性を直接形状データから判定していくことも考えるべきであろう.他に,オペレータが意図をもって手作業で背景情報として各種のデータをリンク付けすることも可能である.とくに自動抽出された場合には,その背景情報がその作業項目(Design item)にとって有効である可能性が高いが,各技術者にとって役立つモノかどうかは不明である.実際にこの作業を行うときに個々の技術者がどの背景情報を参照したか,あるいは根拠として採用したかをカウントし,優先度をつけていくことが可能である.決定された値がどの背景情報を参照して,または,根拠として入力されたかについは,すべて作業履歴データとして蓄積されている.振り返って作業を確かめることができるし,製品品質との相関結果から良い作業であると認定できるものが明確になれば,その活動モデルを他の技術者にも参考にしてもらいながらベストプラクティスの構築が可能になるものと期待できる.

この活動モデルを業務で使用した結果として帳票が作成され情報共有が可能となる一方,各作業の回数,所用時間がすべて計測されるとともにすべての履歴がログ情報として記録される.さらに,製品の品質検査結果,クレーム情報,顧客満足度との関係を紐解けば,一連の活動の付加価値を判定できる可能性がある.例えば,業務時間,アウトプット量(帳票,図面,データ,交渉回数)が自動的に詳細に計測される.一方で,生産金額から加工費,材料費,直接労務費,クレーム対策費等の合計を引いた差額を求め,その製品にかかわった間接業務のすべてのアクティビティコストと比較すれば製造間接業務の付加価値が評価できる.さらに,工数が少なく,品質も安定し,材料費も少なくなるような生産設計はどのようなアクティビティの連鎖で行われているかというベストプラクティスの抽出も可能になる.

(d)システムの概要と適用例

上述の活動モデルとマルチメディアデータベース,さらにCADを組み合わせた統合システムの構成を設計し,PC,Windows環境にて,活動モデルとデータベースの基本機能に,CAD図面やイメージへのハイパーリンク機能,手書きグラフの電子化ツール,帳票レイアウト機能なども追加し,実務用パッケージソフトウエアを開発.既に数十社で運用されている.扱えるデータ群を図に示す.活動モデル登録・変更のためのMMIは,決定値の入力や背景情報の選択にも使用する.つまり,決定値の入力を行いながら,同時に作業モデルを変更することも可能である.

操作内容はすべてログ情報として,また,決定値は製品情報の一部として蓄積され,各背景情報の利用回数も記録される.これによって,使用頻度が多い,安定した品質が得られる根拠となる,といった有効な背景情報を選別することが可能である.各作業ごとにその決定値とそれを決定するために適用した背景情報の関係はツリー表示され,後日その生産設計の根拠をひもとくときに参照されるとともに,決定値に誤りがないかどうかチェックするためのリストとしても役立てられる.情報が蓄積され,品質結果と照合されれば,例えば生産設計標準を改訂し収斂していくことも可能であろう.また,帳票機能を用いてあらかじめ決定項目を必要な帳票へ関連づけておけば,デザインパレットで入力された設計値が自動的に挿入され,作業終了後自動的に帳票が出力される.

このシステムでは,まず(1)情報検索時間の短縮,(2)帳票作成工数の低減,(3)担当者間での情報の共有化,相互啓発,(4)生産設計根拠の明確化と蓄積,伝承という効果が期待できる.さらに,ITを適用することによる業務フローの改善を活動モデルを組み替えるだけで行えるし,そのときにどのような参照物をもって作業が行われていったかという根拠が蓄積されることで固有技術の形式知化が進み,しかも蓄積された形式知を裁量できる環境が提供される.同時に管理会計的アプローチを行い,結果としてABCでいう原価作用因を自動的に計測することも可能になる.金型設計,工程設計,レイアウト設計が良くないと材料費が高くなり,MC(マシニングセンタ)の稼働時間が長くなり,段取り工数の増加によって直接労務費が高くなることがある.付加価値を一義的に定めることは難しいが,材料歩留り,クレーム件数,加工時間などを総合した指標と各アクティビティのコストを比較することでABMにも展開が可能で,動的に活動モデルを改善していくことができる.ベストプラクティスを抽出するためには,各アクティビティと結果との相関を分析しなければならない.データマイニングを応用することも必要であろう.定量的な評価指標が出れば,現在のベストプラクティスから更にレベルアップされるように動機づけることも可能になる.これはいわばベストプラクティス共有型と専門知ネット型のナレッジマネジメントツールとして活用されることを期待したい.

[詳細] Y.Nagasaka,M.Nakamura and T.Murakami " EXTRACTING AND LEARNING GEOMETRIC FEATURES BASED ON A VOXEL MAPPING METHOD FOR MANUFACTURING DESIGN " Proc. of IPMM2001, July. (2001),BT3,pp1-10

[詳細]homepage2.nifty.com/nagasaka/rise/front.html

製品形状は設計や生産準備工程でたいへん重要な因子である。実際の生産準備業務では、各製品の仕様に合わせて型図面、治工具図面、工程設計書や作業指示票、生産計画表などが作成され、その善し悪しが製品の品質、コスト、納期に大きな影響を与える。従来から形状分類については人間が判断し、いわゆるGT(グループテクノロジー)によって体系化、コードを付与して管理するという方法が用いられてきた。類似部品はGTコードを頼りに探すことになるが、コードだけから類似形状を探し出すことは容易でない。つまり、形状を分類したり、類似形状を見つけるためには人が図面を見て判断するという作業を繰り返さなければならない。

本研究では、汎用的な形状特徴マイニングエンジンを開発する。マイニングの方法論は以下のとおりである。すなわち、まず、対象とする3次元形状を等間隔の仮想直交格子で分割し、その形状に属する仮想微小要素を決定する(仮想空間格子モデル)。仮想要素数を一定以上確保できれば、いわば3次元空間におけるラスター画素(ボクセル、

Volume Pixel)が出来上がり、形状特徴抽出処理が適用しやすくなる。仮想空間格子モデルの作成には、STLフォーマットによる形状データ、または、基本立体形状を絶対座標系に配置するだけで簡単に作成できる方法を適用する。次に、仮想空間格子モデルに濃度重みつき距離変換法を応用して表面からの無次元距離を求めるとともにスケルトン(形状の骨格)を抽出する。スケルトンはその特徴量をパラメータとして抜き出し正規化してベクトル量として認識する。そのパターンを教師データとしてニューロアルゴリズムで学習させることでいくつかのマスタ形状が登録される。その後、対象形状との類似度を定量的に数値で表示し、形状分類や局部形状を含む製品の検索を可能にする。

本システムはPCでの稼働が可能である。3次元形状を確認するためのビューワも開発した。システムの評価検証のために先行研究で試された36種類の形状を扱った。従来の研究では三面図に展開されたそれぞれの2次元図面からスケルトンを抽出しているが、本研究では3次元形状から直接スケルトンを抽出する。バックプロパゲーション法で学習させた教師データと対象形状を比較し、形状分類が可能でありことが確認された。今後、形状特徴因子と生産性との相関を明らかにすることでコストモデリングも可能となり、製品設計時の生産コストの見積精度が向上する。とくに生産設計で決定される項目には形状特徴を判断しなければならないものが多く、より精緻な生産設計システム、コスト見積システム、形状分類システムなど幅広いアプリケーションに適用できる可能性がある。

日本経営情報学会、2007年度春期大会(新潟大学)、2007.6

ビジネス・プロセス・マネジメントとIT

-生産準備業務におけるヒューマンインターフェース技術の適用-

-

Human interface technology applied to pre-production processes -

Yoshiyuki Nagasaka (Konan University) Masahiro Nakamura(Lexer Research Inc.)

1.はじめに

企業が環境変化に適応し,持続的に発展していくためには,経営理念,ビジョン,経営戦略を見直しつつ,コア・コンピタンスを生かしたビジネス・モデルを設計,または,再編し,ビジネス・プロセスを最適化して,顧客価値を産み出し続けるというシナリオが望ましい.しかし,実際には,環境変化に対して,ビジネス・プロセスの改善によって適用していく,あるいは,ビジネス・プロセス変革によってビジネス・モデルを更新していくという企業が少なくない.すなわち,BPM(Business process management)が企業経営において重要な役割を担っている.一方,環境変化として重要なITがビジネス・プロセスに大きな影響を与えている.

ビジネス・プロセス改革は個別ITツールとの関係が深い.BPMはビジネス・プロセスの視点から改善・改革が継続的に進む仕組みづくりであり,支援ソフトウェアもいくつか市販されつつある.プロセスの見える化を実現するという意味でも,ITはBPMのイネーブラー(Enabler)として重要な役割をもつ.

本研究では,BPMとITの関わりについて調査,分析するとともに,とくに製造業の生産準備業務におけるヒューマンインターフェース技術を改善案立案のために活用し,BPMに組み入れることをケースとして検討した.

企業を取り巻く環境は大きく変化し,過当競争の激化により,次第に顧客パワーが増大している.必然的に部門間の協力は不可欠となり,それをスピーディに促進させる組織横断のBPMが必要になっている(李・小菅・長坂,2006).一般に,従来の企業資源は縦割り組織の部門中心に配分されているため,資源供給ルートと資源消費ルートの間に不一致が生じている.しかし,顧客に焦点を合わせなければならないこれからの競争環境では,ビジネス・プロセス志向による資源消費のマネジメント・システムの構築が必要である.

プロセスとは,「顧客価値の創出に向けて,相互依存的な多様な活動群により構成され,プロセスのインプットとアウトプットが明確に識別できるもので,管理対象のレベルにより階層性をもつものである」と考えられている(門田・李,2005) .「管理連鎖」を実現するマネジメント・プロセスと「価値連鎖」を実現するビジネス・プロセスを対象とし,それらプロセス間の最適なバランスを図ることがプロセス・マネジメントの目的であるともいえる.プロセス・マネジメントとは,「従来の企業内外の壁を破り,情報や資源を共有し,業務をくくって連結・結合させて,その流れをプロセスとして捉え管理しようとするもの」である.

また,プロセス・マネジメントは,ビジネス・プロセスを継続的に改善する仕組みであり,そのためには,企業内で進行中のビジネス・プロセスの経過をモニタリング/分析/評価するBPMツールが必要になる.Business Activity Monitoring(BAM)といわれる仕組みである.とくに製造業における次世代生産環境ではこのBPMツールを実装することになり,ITによるデータ計測,その統計的分析によってビジネス・プロセスの評価を実施するとともにビジネス・プロセス改善を促すことが重要である.

図1 BMPの概要

戦略を中核に据えるBSC(バランスト・スコアカード)に対して,BPMではプロセスを重視する.ここで,図1に示すように,BPMをBSCのフレームワークに当てはめて,いわばプロセス重視型のBSCを考えれば,BPMの位置づけがより明確になるであろう.すなわち,BSCでの因果関係分析からKPI(Key Performance Indicator,主要業績評価指標)の修正,変更,ならびに,ビジネス・プロセスの変更さらには戦略マップを継続的に実施する.仮説の修正,環境変化の影響を随時,直接取り込むことが可能になる.

3.BPMとIT

ITはBPMのイネーブラー(Enabler)であるという根拠として,(1)ITによってプロセスそのものの改革が推進される,(2)ITによってプロセスが「見える化」され,環境変化に合わせたプロセス改善が可能になる,という2点をあげたい.

3.1 ITによるプロセス改革

本研究の一環として実施した企業実態調査(李・小菅・長坂,2006)から,ビジネス・プロセス改革とIT投資は密接に関係することがいえる.

ITツールの導入状況と今後5年間に改革を進めようとしている企業間,企業/顧客間,企業内部プロセスとのクロス集計を行い,カイ2乗検定を行った.BtoCプロセスの改革を進めようとしている企業はCRMおよびSCMソフトウェアが導入済みか今後予定されている.BtoBプロセス(グループ外)の改革を進めようとしている企業はSCMソフトウェアを,企業内基幹プロセスの改革についてはERPを導入済みか導入することが予定されている.これらのプロセスにおいては,ITツールとプロセス改革が強い関係をもっていることを示唆している.ビジネス・モデルの成熟化のためには,どのプロセスを重点的に改革していくか,さらには,どのようなITツールを活用していくか,投資効果の把握も重要である.また,情報共有手段とプロセス改革には関連性があり,プロセス改革に適合した情報共有手段が必要であることがわかった.すなわち,企業外部プロセス改革と情報共有手段の結びつきが強い(坂手・山口・長坂・李,2006).

ここで,ITのBPMへの適合性を考えた場合,SOA (Service Oriented Architecture)により,ビジネス・プロセスの頻繁な変更にも対応可能なシステムであることが望まれることは忘れてはならない.

3.2 ITによるプロセスの「見える化」と改善

ITによるプロセスの「見える化」と改善を促すことができるBPMツールとして,たとえば,1984年にサールランド大学情報システム研究所を母体として創設されたIDS Scheer AGが提供しているARIS(Architecture of Integrated Information Systems)がある(Scheer and A.Wilhelm ,2000).このツールでは,まず,稼働するITインフラからランタイム・データを取得し,その測定値をスループット時間,納期順守率,プロセス・コストなどといったプロセス・レベルのKPIと照らし合わせることにより,定量分析を実行する.その一方で,ビジネス・プロセスをオブジェクトとして自動でモデル化し,各モデルで扱われているデータの流れなどを視覚的に示すことにより,プロセス上に無駄がないかどうかを定量的に分析することを可能にしている. また,ビジネス・プロセスの評価をサポートする機能として,あるKPIがあらかじめ指定したしきい値を超えた場合に警告を発する「オンライン・モニタリング」,特定のプロセスに異常が発見された際に,ドリルダウンでその原因を探ることができる「プロセス・マイニング」,あらゆるソースからの指標を集約し,ROI(投資利益率)やトータル・コスト,キャッシュフローなどとリンクさせた状況で全社的なビジネス・プロセスのパフォーマンスを一元的に把握することが可能な「コントロール・コックピット」の3つの主要機能を実装している.

4.BPMとアブダクション・アプローチ

仮説を立てて,実験し,何故,どのようにして効いたかはわからないが,「多分この手が効いた」と推論する推論形式を哲学者パース(Piece.C.S.)は,アブダクションと定義した.このアブダクション・アプローチを積極的に駆使して,従業員がどんどん賢くなっていく中小企業は多い(河田,2004).しかし,経理の強い管理偏重の大企業では,牢固とした会計管理が,「多分あの手が効いたのだろう」と先ず,やってみてからの後追い証明は,なかなか許されない(河田,2004).H.T.ジョンソンは,量的目標とくに会計数値によって管理する「結果による管理(Management by Result:MBR)」と個々の関連性のパターン形成とディテールの重視による「手段による管理(Management by Means:MBM)を定義した.たとえば,「製造部門としてはMBMであるが,全体としてはMBRも劣らず重視している」というのがトヨタの実態に近いという(河田,2004).

このアブダクション・アプローチはBPMとの整合性が高く,これを支援できるITは先に述べたBPMのイネーブラーとしての2つの役割を果たすものであるといえる.

5.生産準備業務におけるヒューマンインターフェース技術の適用

製造業の生産準備業務におけるヒューマンインターフェース技術を改善案立案のために活用し,BPMに組み入れることを検討した.

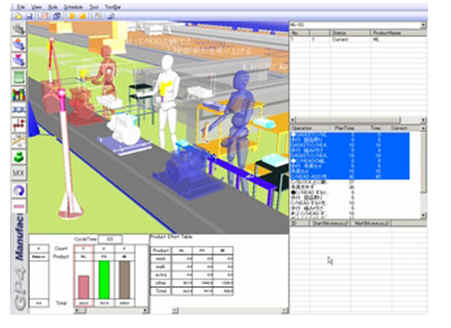

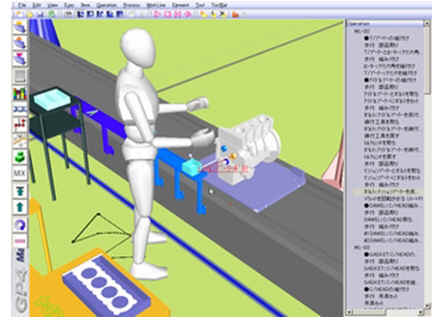

図2 仮想生産環境における作業性の検討

図3 組立手順シミュレーション

ここで開発したヒューマンインターフェース技術(中村,2000)によって,図2,3に示すように仮想生産環境の検討,バーチャルヒューマンによる作業性検討,組立手順シミュレーションなどが可能である.

この技術によって,仮想3次元空間で生産作業の状態を視たままに確認でき,量産に入る前の生産準備段階で生産ライン,段取り,手順などの最適化を行うことができる.アプリケーションソフトウェアとしての機能は,以下のようにまとめられる.

(1)工場内の設備,ライン,治具,ツール,モノ,人をバーチャルに定義,表現できる.

(2)製品の組み立て手順や,工程割を定義,編集し,仮想作業者に作業させて可視化できる.

(3)作業の山積グラフや動線,作業者姿勢を表示し,作業場レイアウトを編集しながら生産性,作業性の検討ができる.

(4)工程設計書,作業指示書などの帳票として出力できる.

このヒューマンインターフェース技術をBPMのイネーブラーとしての視点から評価した場合,アブダクション・アプローチを推進するツールとしての役割が期待できる.すなわち,図4に示すように,量産試作前の改善案創出のためにこのヒューマンインターフェース技術が有効である.すなわち,本技術を利用して,As is から To be へ向けて改善プロセスを立案し,その効果を分析するためのKPIを設定,BPMにおけるPDCAサイクルによってKPIを計測,KPIを変更,修正しながら改善プロセスの更なるスパイラルアップをはかるというものである.

また,同時に,ナレッジの収集,活用も可能であり,経験知識の集約によって社内効率の向上と品質向上の実現がはかれる.本技術の特徴は,フロントローディングで経験知識に基づいたアブダクション・アプローチの試行錯誤を行い, KPIを選別,量産時にそのKPIを計測し,業務の状態を改善していくことにつながる点である.

ヒューマンインターフェース技術は製造業におけるBPMにおいてアブダクション・アプローチを支援できることが大いに期待できる.

6.まとめ

BPMとITの関わりは強い.ここでは,BPMにおけるアブダクション・アプローチを支援できるITとして,製造業におけるヒューマンインターフェース技術について検討した.プロセス視点での仮説を検証しながら改善を進めていくためには,プロセスの変更に柔軟に対応できるITを活用することと,成果が見えるようにITで計測していくことが必要である.

参考文献

李健泳・小菅正伸・長坂悦敬編,(2006),戦略的プロセス・マネジメント-理論と実践-,税務経理協会

河田 信,(2004),「トヨタシステムと管理会計-全体最適経営システムの再構築をめざして-」,中央経済社

坂手啓介,山口直也,長坂悦敬,李健泳

,(2006),”日韓企業におけるプロセス・マネジメント -調査モデルと企業実態の実証分析-”,會計,第170巻,11月号,第5号,pp.712-726

中村昌弘,(2000),“多義的機能性VR空間による人間指向インターフェイスと生産工程への応用”,大阪大学学位論文

長坂悦敬・坂手啓介,(2005).

“日本企業のプロセス・マネジメントの実態”,企業会計,

57(5),pp. 33-41.

門田安弘,李健泳,(2005),“プロセス・マネジメントの概念枠組みと管理会計”,企業会計,57(5),pp.18-25

Scheer

and August-Wilhelm ,(2000), ARIS. Business Process Modeling, SPRINGER,

[詳細] 長坂悦敬、三木楯彦

"物流最適化支援情報システムの基礎的検討" 日本物流学会誌No.8(2000.5)、pp.36-37

[詳細]

http://vextclass.bus.konan-u.ac.jp/nagasaka/loanet/front.html

物流関係企業では、顧客の要求を満足させながら競争優位に立つために、関わる情報を迅速かつ網羅的に収集分析し、経営資源を最適に分配することが重要である。そのためには物流最適化支援情報システムが不可欠であり、その構成や機能、仕様については様々な視点から検討されなければならない。ここでは、トラック輸送を対象とした物流支援情報システム構築のための基本的な考え方、要件を整理し、具体的に運行データの収集・分析システムを開発した。

(1)基本的な考え方

平成2年に貨物自動車運送事業法が施行されて以来、トラック業者数は徐々に増え続け平成11年には全国で五万社を突破した。規制緩和はその後も進行し、営業区域の拡大、最低車両保有台数の引き下げがなされる一方、トラック貨物輸送量は依然低迷し、一事業者当たりの貨物輸送量は平成3年をピークに横這い、ないしは減少傾向にある。トラック事業者の課題は多方面にわたるが、環境保全、省エネルギー、安全運転、道路混雑、若年労働力といった制約条件の下で、トラック経営の効率化が大命題とされる。すなわち、実働率、実車率、積載率の3つを高めるとともに道路混雑を回避し、輸送の長距離化、荷主庭先での待ち時間の短縮などにより1日の車両回転率を向上させるほかはない。トラック業の枠組みは輸送基本業務(トラックの効率化で向上可能)、物流付帯業務(据付、陳列、受注、代引など荷主代行)、物流情報管理(在庫管理、貨物追跡、求車求貨システムなど)から成り、すべてが顧客を念頭においた物流サービスである。

一方、最近のIT(情報技術)の進歩は著しく、ITを駆使した物流情報管理は経営効率化のための重要な方策として注目されている。既に多くの取り組みが行われ、報告されている。同業種内での往復相互輸送、自社製品と他業種との往復相互輸送における車両の融通、複数の発荷主が一括して配送することでの地方閑散地域への商品の共同輸送などのためには情報システムが欠かせない(99.7.26物流日本新聞)。配車管理ソフトも充実してきた。車両の位置情報、走行速度、積み荷の温度管理状況などを把握し、積載効率の向上を目指す。また、受注情報から配車割り当て画面で担当車両を決定、出発・納品時間と届け先などの配車状況をグラフ表示、それを印刷すれば当日の配送指示書として運転者が利用できるシステムなどが稼働している。さらに、すべてのシステムを一括して操作できる車載パソコンの開発も始まっている(99.4.13輸送経済新聞)。また、デジタルタコメータを利用し、運行ごとの走行スピードや異常操作の把握による交通事故の防止、経済走行管理による燃料費削減、運転日報や各種帳票の自動出力による業務合理化が進められようといている。これにより特定運転者への適切な指導が実現できる一方、優秀な運転者が正当に評価される仕組みづくりも可能になる(99.3.16輸送経済新聞)。

(2)物流支援情報システムの具体像

具体的に物流業務を考えてみると、複数の荷主から要望のあった荷物、配送先、配送日という3つの条件を満足し、かつ、最も効率的に保有車両を稼働させることができるような配送計画の立案には、従来からベテランの配車担当者が腕をふるってきた。しかし、最近では、荷主や届け先からの条件が多岐にわたるばかりでなく、運転手の労働条件にも細かく対応しなければならず、種々の制約下で最大の効率を実現するためには、配送シミュレーションの利用が有効な方法として考えられている。また、熟練技術の継承を行うためにも、意思決定のプロセスが保存、参照されるような意思決定支援ツールの活用が望まれる。

一方、実際に車両がどのように動いたか、また、荷物がいつ配送先に届けられたのかというような運行実績については、従来、運転者の記入する日報に基づいて管理されてきた。その記入には工数がかかり、詳細なデータを整理するためには膨大な手間が必要であった。これに対しては、最近、デジタル運行メーター(車載機)が実用化され、GPSを用いて経度・緯度の位置が連続的に自動的に記録される他、エンジンの回転数、速度などもメモリーカードに記録される。これを用いれば、運行実績データが即座に分析され、その結果を次の配送計画の立案に反映させることも可能である。

以上の背景から、Plan(配送計画)→Do(運行、データ収集)→Check(運行管理、分析)→Action(改善、効率化)という管理サイクルを回すことのできる物流最適化支援情報システムを提案する。サブシステムとして、配車計画モジュールとしてコーベック㈱の「物流くん」、運行データ収集のための車載機として㈱堀場製作所の「HIT」、フジデータシステム㈱の「運行管理モジュール」を利用している。従来は、これらが個別に用いられることが多く、図のようなPDCAシステムとして統合されている例は少ない。従来の運行管理システムは、日報の作成作業を短縮化したり、安全走行の確認や作業完了のチェックなどリスクマネジメントツールとして用いられてきた。また、配車計画モジュールから出力される結果と運行実績データの比較が詳細に行われることは少なく、実績データを分析して経営改善のためのアクションプランに結びつけるところまで行かなかった。そのひとつの理由として、収集された運行データの分析手法が具体的に検討されていなかったことがあげられる。つまり、運行の効率や業務の付加価値を示す客観的かつ定量的な指標が明確にされておらず、経験と勘に頼った現状分析によって次の配車計画が立てられてきた。当然のことながら意思決定のプロセスは不明瞭で、いわゆる暗黙知の中で処理されてきたといえる。そこで本研究では、運行データを分析する手法について検討した。

(3)運行データの収集・分析システム

GPS車載機を用いて、トラックの位置、速度、エンジンの回転数、移動距離、作業(積荷、荷下し、休憩、待機)や運行状況(高速、渋滞)に関するデータを時系列的にメモリカードに保存、またはリアルタイムに基地局に通信して蓄積する。これにより、車両の稼動状況(車両位置、荷物位置)や運転手の作業状況を把握が可能になるほか、車速をグラフ表示して速度オーバー、アイドリング時間を把握し、 安全運転、省燃費運転を支援することができる。また、送受信装置や温度センサーとの併用により、事故時、非常時の所在地確認や食品輸送の温度管理が可能になる。

(4)運行状態を表す活性化指数

輸送効率化、最適化を実現するには更に詳細に運行データを分析することが必要である。ここでは、その分析指標として、全走行距離/稼働時間、貨物を積載して走行した距離/全走行距離(=実車率)など車載機から直接得られる情報に加えて、表1に示す活性化指数(活性度を段階的に数値で表現したもの)を用いることにした。そして、各状態に対して、人に注目した場合、車に注目した場合の活性化指数、その2つの和(人+車)、さらに総合的視点から見た活性化指数を設定した。状態の区分と活性化指数の値は各業種ごと、業態ごと、分析の目的ごとに設定するべきである。運行データから読みとった時刻、走行距離、状態に対して、総合活性化指数を当てはめることができる。各状態での活性化指数×持続時間を累計したものが1日当たりの活性化度で、基本的にはこの値が大きいほど活性化していたと判断できる。また、時間当たりの平均活性化度は、一日当たりの活性化度/稼働時間で求めることができる。例えば、時刻に対して走行距離と活性化度の変化を示すことができ、このようなグラフから視覚的に運行状態を判断できる。

(5)プロトタイプシステムとケーススタディ

以上を考慮して開発した分析システムのプロトタイプでは、地図情報と運行情報がリンクされ、コンピュータ画面上に運行軌跡や各時点での運行状態(図4)をビジュアル化することができる。そのプロトタイプシステムを用いて、複数の企業においてケーススタディを実施した結果、業種別に活性化指数の変動特性に違いのあることがわかった。

例えば、2つの異なる業種における活性化度分布の比較を示している。走行距離に比例して一日当たりの活性化度も上昇しているが、A社では走行距離が200kmを越えると一日当たりの活性化度が飽和してくる。また、A社ではa群、B社ではb群での状態の出現頻度が多い。B社のc群は比較的頻度が高く、活性度が低いことから、それらの運行状態をチェックし、より効率的な(活性度の高い)運行が可能になるようにするための方策について検討するべきであることが指摘できる。

[詳細]長坂悦敬、石倉理有、橋本明浩, "省エネ運転管理システムの開発

-実態調査からのアプローチ-"

日本物流学会誌第12号(2004.6)、 pp.41-48

要旨

省エネ運転の実現は、コスト削減、国内のエネルギー消費事情の改善、さらには、環境対策、地球温暖化対策につながる。本研究では、100台以上のモニタ自動車に搭載した車載機から実態データを収集し、分析することで、運転方法によって燃費に違いがあること、いくつかの運転要素に注意すれば燃費が向上することが確認できた。さらに、各運転要素について定量的に評価し、運転者にフィードバックするシステムを開発した。これを利用して、1年間にわたり実験を継続したところ、モニタ自動車全体の燃費が向上し、明確に省エネ効果が認められた。

1.まえがき

現代において、人、モノの輸送のために自動車は不可欠である。物流関係企業のみならず一般企業も数多くの事業用車両を保有し、日常的に活用している。これら事業用および家庭用を含めて、自動車による化石燃料消費量は膨大であり、その消費量を如何に減らすことができるか、また、大気汚染やCO2(二酸化炭素)排出など自動車が環境に与える影響をいかに軽減できるかについて様々な対策が行われてきた。最近では、高度道路交通システム(ITS)、自動料金徴収システム(ETC)などが提案され、一部導入されている。また自動車メーカーにおいては、ハイブリッドカーなどの低燃費車や燃料電池自動車の開発も行われている。これら自動車そのものの性能向上や交通システム最適化の研究は大いに進められるべきであるが、一方で、その効果を最大限に発揮する、または、現状の自動車と交通システムにおいて省エネを実現するために運転者の運転技術の向上と省エネ意識向上が必要である。そのためには、運転者に適切な情報を逐次提供しなければならない。本研究では、まず、現在の自動車走行状態について実態調査を行った。さらに、その分析から、燃費向上のための管理評価項目や運転指導方法を導き、運転管理システムに実装してその効果を検証した。

2.省エネ運転管理システムの背景および基本的考え方

1997年12月の地球温暖化防止京都会議(COP3)で、先進国は2008年から2012年までに温暖化ガス排出量を1990年比で少なくとも5%削減(日本6%)することが決議されたことを受けて、各方面での取り組みが積極的に起こっている(1)。

国別のCO2排出量は、米国21.9%、中国13.6%、ロシア7.7%、日本4.8%、インド3.9%、ドイツ3.6%、英国2.3%という調査結果がある(2)。

さらに、日本のCO2排出量(1995年度)を部門別にみると、産業部門40.3%、民生部門24.9%、運輸部門20.4%となっている。運輸部門での内訳は、自家用乗用車54.1%、自家用貨物車13.2%、営業用貨物車16.9%となっていて、これら3つの占める割合は、バス1.9%、鉄道3.0%などに比べたいへん大きい(3)。

つまり、自動車の燃料消費を10%削減すれば、日本のCO2排出量を約1.7%削減できることになる。一方、トラック運送業において、燃料費は全体経費の約10%を占め、コスト削減の対象となっている。運送業のみならず、営業用などの事業用自動車、さらには一般家庭での自家用車においても燃料費は自助努力により節約できるものであり、その促進と環境会計への反映が望まれる。

自動車の燃費向上策は、(1)エンジンや車両性能そのものの向上、(2)道路網や交通システムの改良、(3)車両保守・整備の徹底、(4)省エネ運転の励行などに分けて考えることができる。本研究では、(4)に該当する省エネ運転促進に対象を絞って、その具体策の構築を目指した。

すでに、(社)全日本トラック協会は、1998年度事業計画の環境対策の一環として「省エネ運転講習会及び省エネ運転実態調査」を実施している。すなわち、1999年3月から5月に2県(2事業者)計18事業者を選定の上、事前講習会及び省エネ運転走行調査を実施し、テスト車18台の燃料節減率12.4%という大きな成果を得たとの報告がある。また、その成果は、「省エネ運転マニュアル」にまとめられている(4)。

一方、(財)省エネルギーセンターでは、「スマートドライブ」という呼称で省エネ運転を奨励するパンフレットを作成し、出発前、走行時、停車時に分けて心構えを説いている。これら省エネ運転の取り組みは、(1)運転者への燃料消費状態の情報提供、(2)トリップレポートなどの情報提供、(3)省エネ運転のマニュアル提供、研修の実施の3つに分けて考えることができる。

以上を考慮し、本研究では、各運転手の特性を計測し、その結果を分析してインターネットを通じて省エネ運転を誘導できる管理システムを構築することを考えた。

そのためには、まず、燃費が向上できる可能性の程度、燃費向上に効く要因を実態走行データの調査・分析から導く必要がある。これらについて、上述のように既にいくつかの実験データの報告があるが、不特定多数の車両において年間をとおして継続的に効果が検証されたという報告は見あたらない。燃費削減は実走行においてどの程度可能でるのか、どのように運転すればどの程度燃費が向上するのかを明確にしたい。そのためには、燃料消費量のみならず、速度、エンジン回転数などをリアルタイムに計測し、動態分析を行う必要がある。

さらに、分析結果を運転者にできるだけ短時間内にフィードバックしたい。最終的には、Plan(運転計画)→Do(運転データ取得)→Check(運転データ管理、解析)→Action(運転改善、指導)の4つのサイクルを実現できる省エネ運転管理システムの開発が望まれる。

3.省エネ運転管理システムの概要

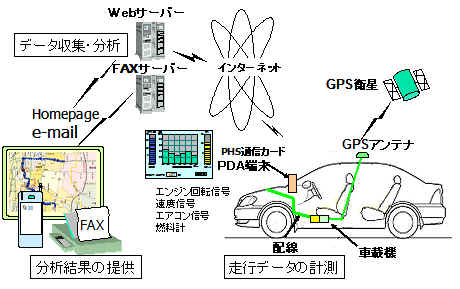

自動車一台ごとにGPSを備えたデジタル車載機を搭載し(5),(6)、刻一刻と自動的に計測されるデータから総合的に運行状態を数値評価し、良い点と改善すべき点についてのコメントを運転者にフィードバックする仕組を検討した。このため、図1に示すように省エネ運転のためのPDCA管理サークルを考えた。すなわち、車載機による自動計測、サーバーでの分析、電子メール、FAXなどでのアドバイスの送付、運転計画への反映という管理サークルが実現すれば燃費削減が期待できる。

図1

省エネ運転のための管理サイクル

開発した省エネ運転管理システムの概要を図2に示す。このシステムは各自動車に搭載される車載機とその車載機からデータを収集し分析結果を送信する管理サーバーから構成されている。各機能は以下のとおりである。

(1)

車載機

イグニションをONにすれば、車載機において、自動的にGPSによる緯度経度、エアコンON/OFF信号、温度、バッテリ電圧の計測と、燃料計測装置において、速度、エンジン回転数、燃料消費量の計測が開始される。これらが、PDA端末に1秒毎に収集され、画面には瞬間燃費、燃費推移グラフなどが表示される。イグニションをOFFにすれば、自動的にPDA端末のPHS通信が起動し、インターネットを介して、データセンターの受信サーバーに走行データが送信される。

(2)

管理サーバー

受信サーバーは、受信したデータに不正なデータが無いかをチェックした上で、データベースに書き込み、蓄積を行う。さらに、車両ごとに一日の走行データについて、評価・分析を行い、運転者にその結果を提供する。

すなわち、運転者は、インターネットを通じてパソコンのWebブラウザで図3のような走行分析結果を参照することができる。各項目での評価点、コメント、燃費の推移グラフ、地図上に燃費の良い走行区間と悪い走行区間を色分け表示するなどの機能を備えている。また、一日一回の頻度でFAXと電子メールにて、運転者に走行分析結果の概要が届けられる。これにより、運転者は、走行データやアドバイスを、逐次チェックすることが可能で、以降の運転に役立てることができる。なお、Webブラウザでの閲覧にあたり、本システムでは、運転者IDとパスワードによって、セキュリティ管理が施されている

4.モニタ車両による実態調査

実態調査のために、モニタを募集し、各車両に車載機を設置した。モニタ車両は110

台確保することとし、対象となる車種は電子制御燃料噴射装置(EFI)仕様の国産車とした。また、モニタを選考するに当たっては営業および配送用自動車、自家用車を対象にし、以下のように各項目について偏りがないよう配慮を行った。

(a)地域(京都、大阪を中心に全国10

府県以上)

(b)車両の主な用途(仕事:38%、買い物:28%、レジャー:16%、通勤:13%,送迎:6%、他)

(c)車種(ワゴン:28%、ミニバン:28%、セダン:19%、RV:9%、軽:4%、他)

(d)運転者年齢(20代:25%、30代:38%、40代:20%、50代:9%、60代:7%)

(e)運転歴(10年未満:27%、10~20年未満:36%、20~30年未満:19%、30~40年未満:7%)

図4 モニタ車両の排気量別台数

図5 モニタ車両の平均燃費分布

2002年5月から1年間の調査研究のために登録されたモニタ車両の排気量分布は図4のとおりである。図5は、各車両が1km以上走行した日のデータを日ごとに集計し、平均燃費の分布をまとめたものである。実態の燃費は、1~20km/lの広範囲に分布していることがわかる。排気量別の実平均燃費は、1500ccクラスで11.33km/l、2000cc~2400ccクラスで7.05km/lであった。

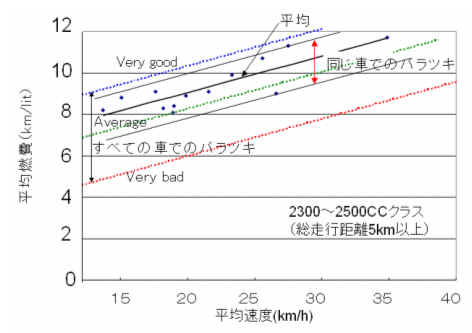

また、実態データから1500ccクラスと2400ccクラス車両の平均速度と平均燃費の関係をまとめた結果を図6に示す。平均時速40km程度で走行できれば最も燃費が高くなる。また、同じ平均速度でも燃費には±20%以上のバラツキがある。つまり、できるだけ渋滞を避けて、40km/h程度の経済速度で走行することが望ましいが、平均速度以外の要因(運転方法など)によって最大40%程度の

燃費向上を実現できる可能性があることを示唆している。

図7は、図6のうち、ある一台の車に注目し、その同一車両における平均燃費のバラツキを表したものである。この車両は、2300~2500ccクラスのモニタ車両全体の中で比較的平均燃費が良い方である。しかしながら、同じ走行距離でも平均燃費に±15%程度のバラツキが認められる。これは、個々の運転者の努力で燃費改善が期待できることを意味している。加えて、他の運転者の良い点に習えば更なる燃費向上が期待できる。

4.省エネ運転評価のため指標

4.1 平均燃費予測式からの評価

一回の走行(1km以上)における平均燃費をいくつかの説明変数を用いて予測することができるかどうか検討した。説明変数には、自動車の性能に依存するもの、登り下りなど地形に依存するもの、気温や風の状態など季節、天候に依存するもの、用途や運転の仕方に依存するものがある。それらすべてを考慮することは容易ではない。そこで、以下のような仮定を設けた。(1)自動車性能については年式と排気量によってマクロ的に整理できる。(2)天候に関わる要因、地形に関する要因、用途については影響が少ない。

たとえば、アイドリング30秒以上の時間比と平均燃費の関係を図8に示す。弱い負の相関が認められる。車速10km/h以下および40km/h以上の時間比と平均燃費の関係は図9、10のようになった。それぞれ、比較的強い負および正の相関が認められる。これらは平均速度の説明変数でもある。

図10車速40km/h以上の時間比と平均燃費(1500CCクラス)

表1 平均燃費の説明変数

このように車載機から計測できるデータを用いて多重線形性を考慮しながら、種々の説明変数を検討した結果、下記の回帰式が導かれた。

平均燃費=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6)

x1:アイドリング時間比

x2:車速<10km/h時間比

x3:車速>40km/hの時間比

x4:発進頻度

x5:(速度/エンジン回転数)の変化量>10以上の頻度(回/Km)

x6:加速度>1.0m/s2以上の頻度(回/Km)

回帰式を排気量別に求めるとその相関係数については表1のように約0.9となり、これらによって平均燃費をほぼ予測できる。表1には参考のために平均速度も示している。

一回の走行後、平均燃費とともに、説明変数x1~x6の値を個々に評価すれば、どの変数の値が悪くて燃費が悪かったか、逆に、どの変数の値が良くて燃費がよかったというマクロ分析が行える。評価値としては、排気量別に各説明変数の平均値を50点とした偏差値で表わすことができる。

以上の検討から、最終的は、図11に示すような評価指標を運転者にフィードバックすることにした。

図11

運転評価項目

4.2 波状運転の評価

走行時の燃料消費と車速の変化を整理すると図12のようにグラフ化することができる。燃料消費量は走行距離に比例して増加するわけではなく(直線近似とズレが大きい)、また、加速減速時(↓↑で表示)に燃料消費が多くなっていることがわかる。

速度ムラが多い、少ないという評価について定量的な評価方法は未だ確立されていない。一般には、図12に示すように、走行距離に対する速度の変化を見て、立ち上がりの傾きが大きく振動が大きい状態が持続していると速度ムラが激しいということになる。

図12の前半と後半では明らかに走行形態に違いがあり、後半における波状運転では燃費が悪くなっている。

このような速度ムラの評価について、ここでは予め典型的な速度変化パターンについて10段階の点数化を行い、それらをニューラル・アルゴリズムで学習した上で、実際の計測値による速度ムラがどの速度変化パターンにもっとも近しいか数値で表す方法を考えた。

図12 走行時の速度変化と燃料消費

BP法でのパーセプトロンは図13のような階層構造をしている。

基本形は入力層,隠れ層,及び,出力層の3層からなるが、一般に,対象とするニューラルネットの第p入力パターンに対する第s-1層第jニューロンの出力をyjp、第s層第iニューロンの出力をxipとし、ニューロンの入出力関係が次の式(1)および式(2)で与えられているものとする。

ただし、hi次は微分可能な非減少関数であれば任意であるが、通常次のようなシグモイド関数が使用される。

wijは第s-1層第jニューロンと第s層第iニューロンを結ぶ結合の重み(結合強度)を意味している。

BP法における学習方法は以下のようになる(7)。まず、入力層に入力を与え、各ユニットの出力を下位の層から順に計算する。次に、出力層における誤差(実際の出力と目標出力の差)を計算し、この値を基に上位の層から順に各枝に付加された重み及び各ユニットのバイアスを修正していく。この手続きをすべての入力パターンに対して行い、これが学習の1サイクルとなる。以下、出力層における目標出力と実際の出力の差が十分小さくなるまでこのサイクルを繰り返す(学習回数)ことになる。

図 13 階層構造ニューラルネットモデル

図14は、横軸に速度ムラ、縦軸に平均速度の10段階評価を設定し、各速度変化パターンについて複数人の感応評価で点数化した結果をBP法で学習させた例である。また、A~Eについては、実際の速度パターンを学習値と照らし合わせ、ニューラル・アルゴリズムで認識、点数化したものである。妥当な結果が得られていることがわかる。

5.適用結果

毎日の運転に対して総合評価としての運転診断表を作成し、モニタにフィードバックした。評価指標をレーダーチャートで表示した例を図15に示す。これは、同じ排気量1500ccの車両の異なる2日の診断結果を比較している。平均速度はほとんど同じであるが、Aでは燃費がよく、BではAほど良くないという結果が得られた。Bでは、速度ムラ、発進頻度が多く、ノロノロ運転の度合も高かったのが原因であるということがいえる。

不要なアイドリングの防止、定速運転、高速道路での速度制限、適正ギヤの励行、急加減速/過剰加速の防止、波状運転の防止という項目ごとに予め用意された複数のコメントから数値評価に合わせて適切なもの選択し、電子メールとFAXによってモニタに送信するというフィードバックを1年間継続した。

図15 運転評価レーダーチャート

この管理システムを適用し、2002年5月~2003年4月にわたり実態調査を実施した結果、図16に示すようにモニタ車両の全体平均燃費が約30%向上し、本システムの効果を確認することができた。

(モニタ全車両の月毎平均燃費の推移)

6.おわりに

モニタ車両による実態調査から省エネ運転の評価指標を抽出し、開発した省エネ運転管理システムによって運転者へフィードバックを繰り返した結果、燃費向上に顕著な効果が認められた。今後、リアルタイムに省エネ運転の誘導が可能なシステムの開発に取り組み、更に省エネ運転を支援していきたい。

なお、本研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による自動車燃費削減実態調査事業の援助を得たものであり、関係者に深く感謝いたします。

参考文献

(1)地球温暖化防止京都会議ホームページ、http://www.env.go.jp/earth/cop3/

(2)

1995年度米国オークリッジ研究所資料,1995

(3)交通エコロジー・モビリティ財団、「環境と運輸」,1998

(4)全日本トラック協会,「省エネ運転マニュアル」,2000

(5) 木原信隆、塚本時弘、”車載型分析システムによるNOx排出量のリアルタイム計測”、JSAE春季学術講演会前刷集(No.23-00)、pp.13-16,2000

(6)

長坂悦敬、三木楯彦 、"トラック運行情報分析システムの開発"、日本物流学会誌第10号、pp.49-56、2002

(7)馬場則夫、小島史男、小澤誠一、「ニューラルネットの基礎と応用」、共立出版、1999

Webによるインタラクティブ・エデュケーション / テキストマイニングエンジンによる記述式問題の自動評価

[詳細] 長坂悦敬、阿手雅博

"記述問題の自動評価を目指した教育支援情報システムによるInteractive

Education"

情報教育方法研究第3巻,第1号(2000.12)、pp.37-42

1.はじめに

教育方法は常に変革を求められ進化してきたが、ここでは佐伯胖教授1)らが提唱するInteractive Educationに注目する。Interactive Educationでは、自律共諭的学習共同体形成による双方向学習の実現を目指している2)。これに対して双方向に情報をやりとりできるWebコンピューティングを利用することはたいへん有効である3),4)。

本研究では、まず、現在の教育現場の抱えている状況を踏まえ、Interactive Education環境を構築するために必要な教育支援情報システムの具体像を検討、要件を整理した。さらに、Webコンピューティングの技術を用いたシステムを念頭に、個人の学習レベル評価、双方向の学習指導、記述問題の評価支援、学生同士の相互啓発を可能にするための各モジュールの設計を行い、それらを統合した教育支援システムを開発した。

本システムの特徴のひとつにテキストマイニング技術5)~6)を活用した記述問題の評価支援モジュールがある。記述問題がどのように出題され、採点されているか、国内の大学での実状をアンケート調査した上で、テキストマイニング技術による記述問題の評価方法について検討した。この技術では、予め文書データベースから単語間の関連度を学習し、その知識を基に文書間の関連性を判断して、概念的な検索機能や連想性による分類機能を実現する。これにより、従来のキーワード検索のように質問語句の有無を検出するのではなく、文書の主旨に沿った検索・分類が可能となり、模範解答との関連度を定量的に表すことができる。その有効性を確認するために大阪産業大学、金沢学院大学、大阪大学で実証実験を行った後、1999年度後期の授業より(情報処理論、研究演習1、2、情報処理演習Ⅰ、基礎演習など)で継続運用するに至った。

2.Interactive Education支援システムの要件

現在の大学教育の問題点は様々な視点から指摘されているが、そのいくつかに以下のようなものがある。すなわち、(1)学生の資質、意識の変化に順次対応することが出来ず、旧態依然とした講義と学期末試験のみによる成績評価が継続されていることが多い。(2)現実に一人の教員が対応できる学生数には限界があり、レポートを随時提出させても双方向に意志疎通をもった採点を行うことは容易でない。(3)学生個々人のレベル差が大きく、学生の理解度について随時把握し、指導することは時間、空間の制約から困難である。(4)学生同士の相互啓発、創造的学習を支援できる環境が十分整っていない、等々。

佐伯胖教授らは、現代は「学びからの逃走」の時代であると指摘し、その原因を無力感、虚無主義(ニヒリズム)においている1),2)。確かに、今、「学ぶ」ということを「何かを得る手段」(たとえば、高い学歴を得るための手段)として勉強に駆り立てても、「どんないいことがあるのか?」という質問には明確に返答できない。一方、学ぶことそれ自体を「おもしろくする」ことについても限界があることを指摘している。そして、人間の学びというのは、「特別な他者」への応えとして、「他者の身になり、他者の視点を取り込む」ことを通して、結果として知識や技能が身に付くというものであると紐解き、Interactive Educationを提唱している2)。Interactive Education環境では、人々の学びが「特別な他者の呼びかけに応える活動」と「特別な他者に呼びかける活動」、さらには「異なる人を特別な他者にする活動」として行われる。

Interactive Educationを具現化するための取り組みのひとつとして、ここでは、Webコンピューティングの「いつでも、どこでも、誰でもでも使える」という特性を生かして、学生個人のレベルに合わせて小さな目標を小刻みに立てながら能力向上の達成感が教員・学生の両方に自覚でき、相互啓発が自然な形で進むような双方向教育を目指し、それを支援できるシステムづくりを考えた。

双方向学習では自然言語が多用される。会話(音声)によって行われるコミュニケーションだけでは、場所、時間、人数が限定されてしまう。これに対し、情報システムを活用した場合の利点として、自然言語がデジタル化された形で往来し、非同期に、1対多、多対多という組合せでの双方向学習が期待できる。そこでは文字データが蓄積され、検索できる環境が整うことになり、自然言語処理技術を応用した評価機能やクラスタリング機能を活用し、双方向教育を支援できる可能性が生まれる。

以上を前提に、教育支援情報システムの要件7)を整理した結果が次の6項目である。

(1)個人のレベルに応じた双方向学習の支援・・・教材のデータベースを構築し、個人の習熟度や個性に応じた教材の自動配信を可能にする。

(2)時空の制約のない学習環境・・・「いつでも、どこでも、誰でも」利用可能になるようにインターネット/イントラネットを活用する。

(3)授業・課題の質的向上と効率化・・・マルチメディア教材をオフラインで容易に作成でき、簡単な操作で自動配布を可能にする。評価・集計が容易に行えるようにする。

(4)思考学習への支援(記述問題評価支援)・・・「考える」→「自然言語で表現する」→「評価を受ける」というサイクルを何度も繰り返すことができるように、記述問題評価支援機能として模範解答との類似度の表示やクラスタリングによるユニークな解答の抽出を可能にする。

(5)学習の動機づけ、相互啓発の支援・・・電子ディベート、掲示板などを活用した仮想グループ学習環境の実現と、問題を学生が作成し出題し合うことによる相互啓発、Q&Aの活性化が可能な環境の整備を行う。

(6)自己レベル、クラスレベルのリアルタイム把握・・・目標の明確化、学習度、理解度のビジュアル化を可能にし、学習指導(ナビゲーション)が適宜行えるようにする。

3.記述問題の現状調査結果

日本全国の大学教員延べ400人に記述問題についてのアンケートを実施(1999年7月)、有効解答数126を得た。主な質問内容は以下のとおりである。

(1) 担当科目について

(2) 記述問題の出題頻度について

(3) 出題と解答回収の方法について

(4) 記述問題の種類について

(5) 記述問題の評価方法について

回答が寄せられた教員の専門分野は、人文学・社会学(16%)、自然科学(38%)、情報関連領域(26%)、学際領域・その他(20%)である。記述問題レポートの出題頻度は、1回/期(37%)、2~3回/期(27%)、3~7回/期(21%)、8回以上/期(9%)、0回(6%)という分布であった。

図 1 記述問題の採点に要する時間

出題は、依然として印刷物を通じて行っている場合が多く(67%)、板書(19%)、電子メール(5%)、Webページ(6%)となっている。受講生の解答も手書きでのものが多く(47%)、ワープロで印刷したものが(32%)と続き、電子メールやFTPなどネットワークを通じた方法での提出(21%)も実施されていることがわかった。一方、解答を回収してから採点が終了するまでの延べ日数は図1に示すとおりで、半数以上の教員が1週間程度を必要としている。

記述問題の種類を6つに分類し、どんな問題が実際に出題されているか、また、どのような評価が行われているか実態を調査した結果は以下のとおりである。

(1) テーマ、項目、現象の説明を問う。:30%

(例)ルーブル危機について説明しなさい。

(2) 語彙(用語)の内容を説明するように問う。:20%

(例)エレクトロニックコマース (200字以内)

(3)現象、症状、状態の原因、根拠を問う。16%

(例)○○○という現象が起こる原因を整理して述べよ。

(4)観察、要点抽出、考察結果を問う。:13%

(例)下記のデータを見て、疑問点を挙げなさい。

(5)テーマを与えて自由意見を述べさせる。:13%

(例)日本国の自衛権について述べよ。

(6)自由に主張させる。:5%

(例)自己アピールを1000字程度で書きなさい。

(7)その他 :3%

約20%は自由意見を述べる問題が出題されているが、何かについて説明を求める問題が半数を占め、ついで要点を抜き出したり原因や理由について考察する問題が多くなっている。

アンケートから、現実に多くの教員(93%)が記述問題に評価点をつけていると答えているにもかかわらず、採点基準を公表している例は約1/4(23%)にすぎないことも分かった。一方、記述問題の評価・採点方法についての調査結果からは、多面的な評価が行われていることが浮き彫りになった。採点基準の上位の項目から並べると表1のようになり、重要度を考慮しながら記入すべき内容が含まれているかどうかをみるだけではなく、論理性や日本語のチェックを行っている、また、ユニーク性を評価するという解答も比較的多かった。

表1 記述問題の評価基準

(1) 記入すべき内容(項目)が幾つ入っているかを見る。 19 %

(2) 論理性を見る(矛盾がないかどうか) 19 %

(3) 記入すべき内容(項目)の重要度を考慮する。 (重要な項目が入っているかどうか見る) 16 %

(4) きちんとした日本語になっているかどうかを見る。 11 %

(5) ユニーク性を評価する。 9 %

(6) 起承転結、文章の組立を重視して見る。 7 %

(7) 提出期限(期日)を守っていることをチェックする。 6 %

(8) 基準点ごとの模範解答(基準になる回答)を用意し、類似しているものを探す。 5 %

(9) 題意に合わなくても、内容によっては評価する。 3 %

(10) 多面的に判断し、総合評価を行う。 3 %

(11) 字数が適当であるかどうかをチェックする。 2 %

4.システム構成

要件を満たし、 「記述問題の評価支援」、「きめ細かいステップ評価」及び「参加型の講義・グループ学習」によってInteractive Educationを実現するため、ここでは図2に示すような教育支援システムを開発した。このシステムでは、主に次の6つの機能を備えている。①教材登録とカリキュラム構築支援機能、②課題配信と解答受信・集計機能、③個人の学習理解度に応じたナビゲーション機能、④記述問題の解答評価機能、⑤個人別成績管理・分析機能、⑥相互啓発機能。

ここでは、フォーラムと称する管理単位を用いる。すなわち、フォーラムは、各科目、ゼミ、プロジェクトなどに

図 3 フォーラム設定画面の例(フォーラムごとに受講生名簿、カリキュラム、マイルストーン、教材、課題等を登録。受講生は認証後、閲覧可能なフォーラムが表示される。)

図 4 問題作成・登録画面の例(問題、正解をフォルダにに登録。複数の問題を組み合わせて配信すべき課題の作成、配点の設定が可能。)

図 5 成績管理モジュール画面の例(各課題の採点結果、クイズバトルや電子ディベートへの参加度等を一覧表示。グラフ表示、CSVファイルへの出力も可能。)

対応している。図3にその設定画面を示す。システム管理モジュールでは、利用者の登録、権限、パスワードの管理を行う。また、教材管理、問題管理、成績管理などは専用の教員モジュールを使う。システム管理モジュールと教員モジュールはCSSのクライアントにインストールされ、ユーザIDとパスワードによってアクセス可能になる。また、学生用のモジュールはすべてWebブラウザで操作する。掲示板、電子ディベート、課題、クイズバトル、電子アンケート、マイルストーン画面などがこれにあたる。

教材は、閲覧を目的とした補助教材と問題に分けて管理される。個別の問題はオフラインで作成することが可能で、データベースに登録された後、いくつかを組み合わせて試験問題や練習問題を構成することができる(図4参照)。このとき、模範解答や配点の登録も同時に行われる。教材は、特定のフォーラムに関連づけられ、受講生に公開される。問題には、提出義務の有無、期限などの付帯情報があり、各学生はまた受講生として登録されているフォーラムのみにアクセスが可能である。

問題に対する解答方法は、①Webブラウザから直接入力して送信する、②問題をダウンロードした後、専用の課題解答ツール(課題ビューワと呼ぶ)を用いて解答を入力し電子メールで送信するという2つの方法がある。これによって、受講生のPCがインターネットに常時接続されていなくても解答を入力することが可能であり、すべての問題を終了してからメールで送信できる。課題ビューワにはユーザIDとパスワードが埋め込まれており、解答ファイルにはそれらの情報が付加されて送信される。また、他人の課題ビューワでは自分の解答ファイルを開くことができない。

解答が送信されるとシステムが受理した旨を受講生の画面に表示する。解答は逐次自動的に集計され、図5のように教員の画面でビジュアル化することができる。受講生の画面では、自分自身の課題提出状況や成績を逐次チェックすることができ、平均点や段階的な目標(マイルストーン)との比較によって達成レベルを把握できる。また、電子ディベート機能では、いくつかのグループに分けて、チャットを開設することができ、リアルタイムに各グループの内容比較を行ったり、発言回数や発言量などによる活性度をビジュアル化できる。

また、「クイズ・バトル」と称する相互啓発ツールを用意した。これは、受講生が問題を作成し、受講生同士で出題し合い、啓発を促そうというもので、ゲーム感覚で取り組めるようにアレンジしている。システムのデータベースに登録されている問題を自習することも可能であるし、相手を見つけてリアルタイムに問題を出し合い正解率を競うことも可能である(図6参照)。本システムの機能と狙いを図7にまとめた。

図 6 問題作成・出題による相互啓発モジュール画面例 (受講生自身が問題を作成。自主クイズではランダムに選択問題が出題され、正解の場合○、不正解では×が表示される。相手を選び、出題し合い、正解を競うことも可能。)

図7 本システムの機能と狙い

5.テキストマイニングによる記述問題の評価支援

記述問題の評価について、概念情報のマイニング技術(知識習得型ベクトル化技術)6)の応用を試みた。この技術では、予め文書データベースから単語間の関連度を学習し、その知識を基に文書間の関連性を判断して、概念的な検索機能や連想性による分類機能を実現する。つまり、関連の高い言葉は文書の中で互いに近傍に、しかも頻繁に出現するという性質(共起性)を分析する。特に多次元ベクトル空間でこれを実現したことが、既存の統計手法の適用を可能とし、実務での幅広い活用を促進している。手順の概要を図8に示す。

図8 概念検索の手順

図9 記述問題の評価画面

図 10 クラスタリング画面例

これにより、従来のキーワード検索のように質問語句の有無を検出するのではなく、文書の主旨に沿った検索・分類が可能となり、模範解答との関連度を定量的に表すことができる。具体的にはAPTEX社、コマツソフト㈱が開発したVextSearch6)を内部に組み込み、全体システムを構築した。これによって、表1の陰影部分の評価支援が行えると考えた。そして、(A)語彙説明問題(用語の説明を求め、意味の理解度を測る)、(B)要点抽出問題(重要な点を抽出する能力を測る)、(C)原因探索問題(ある事象の理由や原因について述べる能力を測る)という3つの形式の記述問題について出題形式、模範解答の設定、教員の意図したとおりの採点基準になるようなチューニング方法を検討し、実際の授業で運用した。基本的には、模範解答との関連度を点数評価する。但し、予めいくつかのフレーズや単語に重み付けしておき、重要な事柄が入っていれば点数が高くなるという調整や字数制限への配慮などが可能である。模範解答からのズレが大きいものは稚拙な解答か、ユニークな解答である可能性が高い。これを利用すればユニークな解答を短時間に抽出できる。

実証実験段階では、教員の採点結果とシステムの評価点を比較しながら、チューニングによって意図通りの採点が可能になるかどうか検証した。字数制限への配慮や模範解答の文章以外に重要単語、重要文書を別途用意し、重み付けを適宜行うことにより教員の意図により近づいた評価が行える可能性がある。たとえば、図9は横軸に教員の採点結果、縦軸にシステムの評価点をプロットしたもので、相関が認められる。各プロットの点上にマウスカーソルを合わせてクリックすれば、その解答を見ることができる。 200字程度、約300人分の解答を模範解答と比較し、関連度一覧表を表示できるまでの待ち時間は約3分間であった(Windows-NT, PentiumⅡ,メモリ512MB)。

また、いくつかの模範解答を用意し、それらの関連度を評価して、グループ化すること(クラスタリング機能)が容易に行える。例えば、図10では、横軸で指定した「高度情報化社会」に関する内容を含んだ解答は適度に分布しているが、縦軸の「倫理」に関する内容を含んだ解答は少ないことを示している。また、その中でも2~3の解答は縦軸の項目を含んだ文章になっていることが即座に判別できる。つまり、授業中に出題、解答回収、評価結果の提示が可能になる。

6.適用結果

6.1 記述問題評価支援機能

記述問題の評価支援機能では、収集した解答をデータベースに登録した後、模範解答との類似度を定量的に表す。このとき、従来のキーワード検索のように質問語句の有無を検出するのではなく、予め文書データベースから単語間の関連度を学習した知識を基にして文書間の関連性を判断する。ここでは、この知識データに、日経新聞過去5年間のテキストデータ、さらには、専門書のテキストデータを入力した。

ここで、教員自身による採点結果とシステムの評価点を比較し、相関係数、標準偏差を調べた。重要単語またはフレーズに重みづけを設定し、解答に含まれている場合は加点するというチューニング機能を追加した。重要単語の加点によって、相関係数が0.1以上増加する問題とあまり変わらない問題があった。これは、採点意図としてある単語やフレーズを重視しているのかどうかに関わるものであり、意図に沿ったチューニングであれば効果があることを示すものである。

また、予め登録している知識データの違いがシステムの評価点に影響を与える場合があることがわかった。たとえば「インターネットが何故これだけ急速に普及したか理由を述べよ」というような問題では、日経新聞の知識データでも専門書を組み込んだ知識データでもさほど評価点は変わらないが、「データベースの必然性について延べよ」というような問題では、図11に示すように専門書をもとにした評価点と教員の採点結果の相関が良くなっている。各専門分野別の知識データの充実が望まれる。

実証実験結果からは、本システムによって記述問題の採点を自動化できるわけではないと結論づけられる。しかし、模範解答との類似度という視点から客観的に完成度の高い解答と稚拙な解答とを層別化することは可能であった。200人程度の解答(400字程度)の類似度の計算は数分間で行える。この結果を見ながら教員自身が最終的な採点を行えば、記述問題採点の効率と精度が向上する可能性が高い。少なくとも模範解答との類似度が低い解答は、稚拙であるか、ユニークであるといえる。ユニークな解答の抽出にも役立つ。すなわち、一次スクリーニングのツールとしては有効である。また、どんな意見が多いか、意見が偏っていないかをクラスタリング機能によってビジュアル化して解答例を示しながら授業を進めることができるため、記述問題を介した1対多のコミュニケーションが行える実感がある。

(a)日経新聞(相関係数0.546)(b)情報関係専門書(相関係数0.798)

図 11 知識データの違いが採点結果に与える影響

(教員の採点結果とシステムによる評価点の相関)

6.2 システム全体

様々な授業形態に適用し、学生モジュール、教員モジュールともに操作性やレスポンスは快適で、快適な学習環境と作業環境を提供していることが確認された。教員の登録した補助教材や課題がリアルタイムに学生画面に反映され、閲覧やダウンロードもスムーズに行なえる。フォーラムの開設、課題や補助教材の登録などは容易であり、従来の印刷物配布形式などに比べて教員の単純作業の負荷が大幅に軽減される。解答の受理、集計処理においても、信頼性と満足できるレスポンスが確認された。これにより、採点結果やアドバイスを迅速に学生にフィードバックすることが可能になったばかりか、教員はよりきめ細かな指導に当たる時間を持つことが可能になった。本システムに対する学生の反応は概ね良好であった(図12)。学生からは「自習や質問に場所や時間の制約がなく便利」、「課題提出が容易」、「早く結果が見られるから良い」などの意見が多く、本システムの提供する時空の制約の無い学習環境や短期間でのフィードバック(クイックレスポンス)、教員や他の学生とのコミュニケーションの容易さなどに好意的な反応を示していることが分かる。

・問題、教材作成

問題を作成するためには、必ずしも教員モジュールを起動させる必要がなく、適当なテキストエディッタがあればよい。簡単なタグを付けるだけで、問題、解答群、正解などを定義できる。一旦蓄積した問題は容易に再利用が可能であり、プロパティを変更することで本システムを利用している教員すべてに共有される。個々の教員が分担して問題を作成し、相互利用するという組織的な取り組みがしやすい。また、そのような組織的な取り組みがなくても、自発的にある教員が問題を公開し、必要だと認識した別の教員がそれを利用するという自然な形での「共有」が進むことも大いに期待できる。

本システムでは問題の組み合わせを変えて出題することが容易であり、たとえ同じような問題でも繰り返し解くことによって実力が養える。また、パソコン教室での一斉定期テストが可能である。マークシートの代わりにWebブラウザ上の解答記入画面を用い、採点集計は即座に実施され、受講生にフィードバックできる。実際にこの方式の一斉テストを行った結果、問題の配布、解答の回収・確認といった作業が軽減されるほか、受験者の確認や提出済み解答の保管についての厳正さが保証されるというメリットも大きいことがわかった。

・フォーラム、サイバーゼミ

フォーラムの開設は、いくつか用意されているテンプレートを選択するだけで容易に行える。ゼミメンバーだけに情報を発信したり、会話の場としての役目を果たしたり、ゼミの活動の一部を積極的に一般に公開したりするためには、フォーラム機能は有効である。

大学生は入学直後クラスがないこと、担任、コミュニティの場がないことにとまどいを示し、授業だけ出て、誰とも会話をせずに帰宅する学生、自分の居場所がない学生がいることを否定できない。また、もっとコミュニケーションしたくても、その場が少なく、いつも固定したメンバーでの会話になることも多い。これに対して、本フォーラムはひとつのコミュニティの場を提供できる可能性がある。

現実に、中間テスト後に「サイバーゼミ」と称して補習参加を募ったら、10数人が自主的に登録した。補助課題をこなし、電子掲示板での仲間あるいは教員とのQ&Aやクイズバトルを通して学習が進み、次の期末テストには成績が向上したという実績が出た。この例では、ネットワーク上での学習コミュニティが、現実における授業での参加意欲を増し、コミュニティを形成するための橋渡しを行える可能性が実感できた。

・電子掲示板、電子ディベート

受講生へのアンケート結果によると「口頭で言うよりもスムーズに意見を発信することができた」とアンケートに答えた受講生が約1/3にのぼった。これは、普段あまり会話しない人とでも問題なく会話ができたということも意味している。彼らにとっては、現実の会話を始めるきっかけとして、この種のツールが役立つ可能性がある。

多人数では一度に全員で意見交換するのは難しく、グループ討議を行うことがある。しかし、その各グループでどんな会話が行われたかを互いに知ることはできない。電子ディベート機能を用いれば、他のグループの会話を後で閲覧することが可能である。授業においても互いのグループ会話を見比べて、参考にするという光景が見られた。

また、貴重な意見を出した受講生を拾い上げて、テキストマイニング機能を使い、その意見と同意見を述べている例を提示したり、逆にユニークな意見を開示することでケースを学ぶことができ、好評である。

・電子アンケート

Webブラウザさえ使えれば、その場でアンケートを作成し、受講生に回答してもらうことが可能である(必ずしも事前に準備しておく必要がない)。 講義の途中で、理解度を知りたいとき、また、賛成派と反対派で選択意見をカウントするときなど重宝する。従来、多くの受講生から一斉に意見を収集しながら授業を進めることは不可能であった。また、受講生も意見を教員に伝える場がなかった。本機能はその役目を果たすものであり、1対多のコミュニケーションツールとしてたいへん有効である

・クイズバトル

「クイズバトル」は受講生が問題を作成し、お互いに出題しあうためのツールであるが、匿名での参加を前提とした。「問題の質は?」、さらには、「受講生がどの程度まじめに問題をつくるか?」、「学習効果は?」など心配は多い。しかし、受講生のアンケートでは、「楽しく学習できた」という主旨のコメントが多く寄せられている。また、「もっとみんなが真剣にやったら良いものになる」という期待の意見が多い。支配、管理されず、自らの参加型で学習できる場の提供としてクイズバトルは一役を担える可能性がある。

現実には、継続すればするほど参加度の低い者はランクが下になってくるので、途中で放棄してしまう学生が現れる。期間を区切ったランキングが出るようになると使い方にもバリエーションが出る。質の悪い問題、正解の設定が間違っている問題についてはその作成者に参加者からコメントが届き、クレーム件数が表示されるような機能を開発することによって、互いの牽制による質の向上が図れるのではないかと考えている。また、受講生が作成した問題で質の高いものはそのままデータベースに保存し、そのフォーラムの課題として再度配信できる。年度毎にそれらを蓄積すればひとつの教材になり、活用度が増すであろう。

・マイルストーン

各マイルストーンについては、内容、期間、目標値、平均値が棒グラフとして受講生画面に表示される。電子掲示板や電子ディベートへの発言回数、課題の習熟度、クイズバトルへの参加度などが平均値や目標値と比較できる。従来、「授業に積極的に参加している」などと定性的な表現で各受講生の学習活性度を表現していたものを一部分ではあるが数値化し、ビジュアル化できる。

また、小目標を明確にすることが、最終の学習目標に近づくために有効な方法のひとつであり、マイルストーン機能によって教員と受講生がお互いに達成度を自覚しあえる。もし、同じ科目について複数のクラスが同時並行的に開講されていれば、クラス比較が可能になるし、各自の活性度を他のクラスの受講生に対してさえ比較することができる。

・個人別成績管理

いつかの小課題を積み重ねていく場合、途中まで一生懸命に取り組んでいる学生が突然提出しなくなったり、間引いて提出するようになることがある。これらをできるだけ素早くキャッチして個別指導するために本システムでのモニタリングが有効である。一方通行に課題をこなし提出するだけでは学習意欲が継続されない。課題の度にメッセージが受講生に届けば、何らかの動機づけを期待できる。理解度の計測のための課題ではなく、実力をつけるための課題であればなおさら双方向のやりとりが必要である。

図13は一定期間後に課題点数およびクイズバトル参加度を分析したものである。提出課題点数とクイズバトルへの参加度の関係を見ると、(1)どちらにも参加していない、(2)課題のみの参加、(3)どちらかというと課題に参加、(4)どちらも積極参加、(5)どちらかというとクイズバトルに参加、(6)課題はやらず、クイズバトルだけ参加している学生(図13の各群)に分けられる。これらの分析からディベートなどへの参加はあまり行わないが出題された課題はきちんとこなしている学生群やクイズ機能などの相互啓発機能には興味を示さない学生群もあることなどが浮き彫りになり、それを踏まえた授業運営が可能になる点で有効である。

図 13 成績分析例(提出課題点数とクイズバトル参加度)

7.おわりに

本研究では、Webコンピューティング環境において、教材、課題データベースを構築、配信、採点集計、提示できる教育支援システムを開発し、その中に記述問題の解答収集と採点支援機能を含めることができた。さらに、電子掲示板や電子ディベート、リアルタイムアンケート、クイズゲームという相互啓発ツールを開発し、授業で運用、その効果を確かめることができた。

研究のねらいは、ITツールによって学習する場を形成し、相互啓発が可能な学習コミュニティを形成することにある。自分の存在を時々確認できる場、管理と支配からは独立している学習の場、学習の途中成果がビジュアル化されている場、他者に呼びかけたり、呼びかけられたりして学習できる場の支援が本システムのフォーラムによって提供できないか、今後、さらに教育現場で運用し効果を確認していきながらシステムの改良を進めていきたい。とくに、記述問題での評価支援機能の充実を図るべく、考察、意見や感想を述べる問題などの評価支援や日本語の文法チェックへの取り組みについて検討したい。なお、本システムは、IPA(情報処理振興事業協会)の「教育の情報化推進事業」の一環として具現化したものである。コマツソフト㈱情報マイニング事業室石井哲室長をはじめとするプロジェクトメンバーの方々、並行して記述問題評価の実証実験を重ねていただいた大阪大学大学院工学研究科山内勇助教授に深く感謝いたします。

参考文献

[1] 佐伯 胖: 新・コンピュータと教育、岩波書店、 1997

[2] 佐伯胖: インターネット教育からInteractive Educationへ、Interactive Education'99資料、pp.4-5、1999

[3] 三宅なほみ:インターネットと子どもたち、岩波新書、1997

[4] 石田晴久: インターネット自由自在、岩波新書、1998

[5] 野口正一、牧野武則: 自然言語処理、オーム社、1991

[6] 浅岡伴夫、石井哲、小山健治: CRMからCREへ、日本能率協会マネジメント、1999

[7] 長坂悦敬、片山益男、大垣斉: ネットワークを利用した文科系情報教育システムに関する事例研究、大産大論集社会科学編、107、pp.107-125、1997